「はやぶさ」を「きみ」と呼んだワケ、12月6日帰還を前に制作者が明かす秘話

満身創痍で帰ってくる「はやぶさ」の姿に上坂監督「涙が出てきた」

――このシリーズは「はやぶさ」を「きみ」と呼び、擬人化して描いた点がユニークですね。

上坂監督「第1作を作る前に、JAXAさんから、ミッションを説明する映像を作って欲しいと言われ、『祈り』という作品を作ったんです。ある日、相模原のJAXAに持っていきました。その電車の中で映像を確認した時に、帰ってくる『はやぶさ』の後ろ姿に人格を感じたんです。『はやぶさ』は満身創痍で帰ってくる。自分が死んでしまうことを知った上で帰ってくるようにも見えた。そしたら、涙が出てきたんですよね」

小笠原さん「そんな人、なかなかいないよ」

上坂監督「でも、僕はそう感じたんです。映画作りって、自分の本当の深いところを使わないとできない。それで、『はやぶさ』を『きみ』と呼ぶことにしたんです。僕の中では小学生ぐらいの男の子のイメージです。これがなかったら、こんな10年も続くシリーズものにはならなかったと思います。『HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-』は多くの人が泣いてくれました。これをきっかけに、宇宙や『はやぶさ』ミッションに興味を持ってくれた人もいます。JAXAに入った人もいるんだそうです」

小笠原さん「映画を見てNECに入った人間もいますよ。欧米の映画って、必ずヒーローがいるよね。この映画では、マット・デイモンやブルース・ウィリスが『はやぶさ』に入れ替わった感じがする。それが成功の要因じゃないかな」

上坂監督「普通の劇映画だと、映画が終われば、主人公もいなくなってしまうけども、ドキュメンタリーの強みは映画が終わっても、実際の世界にいることですね」

――シリーズのナレーションは、ある年代には「ウルトラマンタロウ」としておなじみの篠田三郎さんです。

上坂監督「キャスティングはうちの妻。こういう作品は最初に簡単なCGを作って、僕がナレーションを吹き込むんです。ある人の話によると、僕の声と篠田さんの雰囲気が似ていた。篠田さんには、僕がナレーションしたものを聞いてもらって、自分の子供や大切な人だと思って語りかけて欲しいと言いました。1作目では『はやぶさ』がいなくなる時とは家族や大切な誰かが死んでしまったと思って、語ってください、とお願いしました。そしたら、目を真っ赤にして、ナレーションしてくださいました」

――シリーズで苦労したことは?

上坂監督「たくさんありますね。こういう科学映画で擬人化して表現するのはあんまりなかったんですよ。だから、だいぶ抵抗に遭いました。ミッションチームからも反対されました。単に機械が正確に動いて帰ってくるだけだから、そんな必要ないっていうわけです。でも、『はやぶさ』が地球に近づいてくると、ミッションチームの人たちが人格を持っているように感じ始めるんです。人間って、そういう優しさというか、素晴らしい心根があるんです。プロジェクトマネジャーの川口淳一郎さんは最初、大反対していたんですけど、最後は『もう生きているとしか思えない』って話されていました」

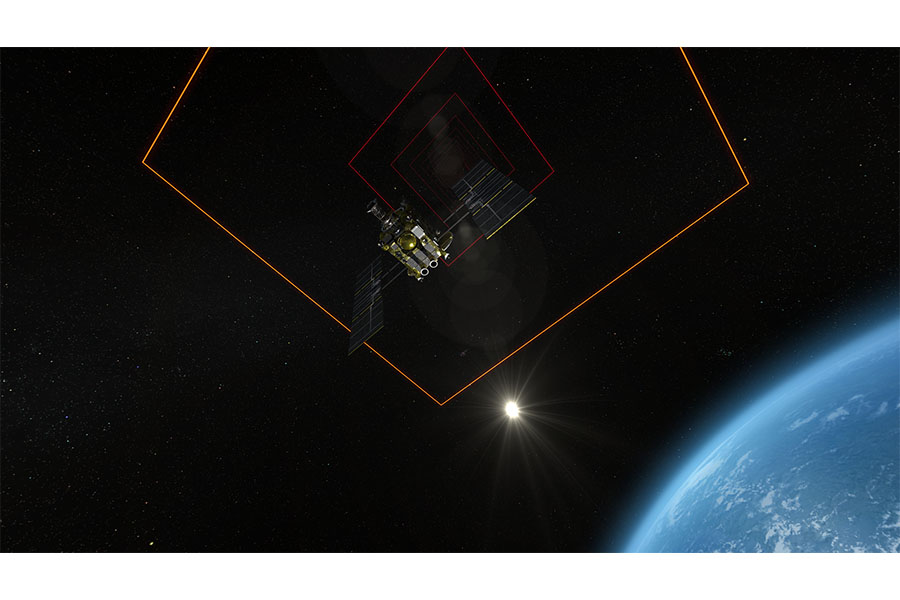

小笠原さん「私はちょっと違うんだ。私は軌道航法誘導が専門家だから、興味の対象が空間上の一点なんですね。何秒たって、何キロだからと計算しているうちに帰ってきてしまった(笑)。人工衛星って、なぜだか、あかつきさん、イカロス君とか人格を持っているように呼びますよね。『はやぶさ』はそのはしりだったかもしれない」

上坂監督「この作品を海外でも配給することになった時、海外の人たちは衛星を擬人化する文化はないので、シナリオを全部書きかえろと言われたんです。その時も抵抗してそのまま発表したんですけど、プラネタリウムの映画祭で発表したら、泣いているんです。みんながわかるんですよ。同じなんですよ」

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください