祖母はなぜ小学校に向かったのか…27歳女性が震災後に向き合った“真実” 「おばあちゃんは、最後まで私を…」

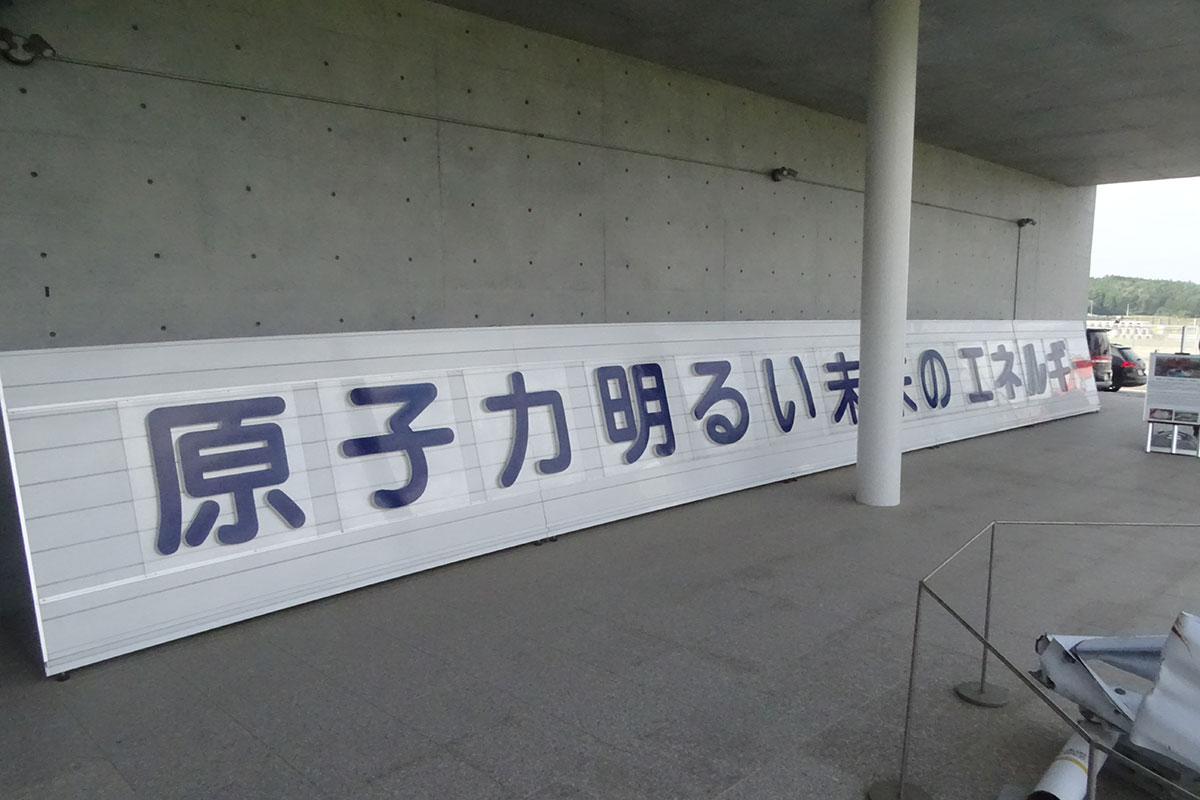

東日本大震災からまもなく15年。復興が進む一方で、原発のある福島・双葉町と隣の浪江町では、今も町の大部分が帰還困難区域に指定され、住民の立ち入りが制限されている。報道が減り、震災記憶の風化が進むなか、一度は離れた故郷に戻り、つらい過去の思い出を証言する道を選んだ女性がいる。双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」で職員として働き、語り部としても活動する横山和佳奈さんに、失われたふるさとの記憶、葛藤を抱えながらも選んだ仕事、そして今伝えたい思いを聞いた。

震災当時は浪江町の請戸小学校に通う6年生

東日本大震災からまもなく15年。復興が進む一方で、原発のある福島・双葉町と隣の浪江町では、今も町の大部分が帰還困難区域に指定され、住民の立ち入りが制限されている。報道が減り、震災記憶の風化が進むなか、一度は離れた故郷に戻り、つらい過去の思い出を証言する道を選んだ女性がいる。双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」で職員として働き、語り部としても活動する横山和佳奈さんに、失われたふるさとの記憶、葛藤を抱えながらも選んだ仕事、そして今伝えたい思いを聞いた。

伝承館開館5周年のイベントが行われていた10月上旬。取材に応じた横山さんは、穏やかな表情で当時の記憶を語り始めた。現在27歳、震災当時は浪江町の請戸(うけど)小学校に通う6年生だった。

「地震が来たのはちょうど帰りの会をしていたとき。最初はそんなに怖くなかったんです。でも、机の下に潜ったんですけど、どんどん揺れが大きくなって、机ごと数十センチも吹っ飛ばされるような揺れに変わっていった。もうとにかくパニックにならないように、と思っていました」

揺れが収まったあと、教室から校庭へ避難したのは、校内にいた児童約80人と教職員十数人。学校は海からわずか300メートル、津波警報が発令される中、学校から約1.5キロ離れた小高い丘まで30分かけて避難した。山の反対側へ下り、国道6号線に出たところで、たまたま通りかかった大型トラックの荷台に乗せてもらい、全員無事に浪江町役場の避難所までたどり着いた。

「津波は全く見ていないんです。津波が来るから逃げなさいと言われて怖い思いはあったけど、当時はそれがどういうものなのか理解していなくて。あくまで漠然とした不安だけがありました」

生まれ育った請戸地区は津波で壊滅し、横山さんの自宅も流失。同居の祖父母とは連絡が取れないまま、別の避難所にいた両親、弟と再会したのは翌12日の朝だった。その後、東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生、母の実家がある郡山市の親戚宅へ避難した。請戸地区の沿岸部はのちに災害危険区域に指定され、二度と住むことはできない土地になった。

その後、家族は郡山に家を建て、生活を再建。全校児童93人の小学校から一転、1学年だけで180人もいる郡山市の中学校に入学した横山さんは、環境の変化に戸惑いを隠せなかった。入学した先でいじめなどはなかったが、同じ福島県内でも被害の差はそれぞれ。完全に家がなくなった自分と、壁にちょっとヒビが入った程度という同級生たち。「家をなくした自分からすれば、残ってるだけいいじゃんって思ってしまう部分もあって。もちろん口にはしませんでしたが、そういうところでギャップを感じてしまうこともありました」と複雑な胸中を口にする。

「震災がなければ、語り部になることもなかった」

当時、学校に派遣されていたスクールカウンセラーに、人には言えない悩みを打ち明けるうちに、横山さん自身も心理学やカウンセラーに興味を持つように。宮城の大学で心理学を学んでいた2020年3月、双葉町の一部地域で避難指示区域が解除。翌年4月、開館から半年の伝承館に就職し、5月から語り部活動を始めた。

「ちょうど伝承館が地元のすぐ近くにできるなら、自分の体験を伝えられるんじゃないかと。震災がなければ、心理学に興味を持つことも、カウンセラーを目指すことも、当然語り部になることもなかった」

語り部として40分間の講話で語る内容は、請戸小学校での避難の様子を中心に、原発事故による避難、数か月後に遺骨となって戻ってきた祖父母との別れなどさまざまだ。祖母は地震発生直後、横山さんのいた請戸小学校に向かったため逃げ遅れた可能性があると、後々目撃者の証言により知らされた。

「講話でその話をしたときに、ある女の子が『横山さんのおばあちゃんは、最後まで横山さんを思って亡くなったんだなと思いました』って感想を言ったんです。それを聞いて初めて、言われてみれば確かにそうかもって。祖母が小学校に向かったという事実を聞いてもそれがなぜなのかは考えたことがなかった。きっと考えると自分がつらくなるから、無意識のうちに考えるのをやめていたんだと思います」

伝承館の仕事は、つらい過去の記憶と向き合い続けることでもある。近年は、修学旅行で訪れる子どもたちの無関心さに悲しさを感じることもあるという。

「震災当時、まだ生まれていなかった子の中には、展示や語り部に何の関心も示さない人もいる。この場所が津波という大きな被害を受けて、人が死んでいるということに想像が至らない。そんなに昔の話じゃない、たった15年前のことなのに、あなたが当事者になる可能性もあるんだよっていうのを伝えるのは、本当に難しい」

風化は確実に進んでいる。震災報道が増えるのは3月11日の近辺だけ。同じ東北の中でも、福島、宮城、岩手の被災3県とそれ以外とでは温度差がある。横山さんが今、語り部として伝えたいのは、単なる過去の記録ではなく、未来への備えだという。

「この先も、災害はどうしても起こってしまう。その時に、一人ひとりがちゃんと自分の命を守れるようになってほしい。この場所であったことを知ってほしいというのももちろんありますけど、それ以上に、未来の自分のために、自分ごととして考えるきっかけになってほしいなと思っています」

被災地は遠い誰かのいつかではない、明日は自分が当事者になるかもしれない。27歳の語り部は、そう訴え続けている。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください