『チェンソーマン』『ルックバック』興収が計80億円突破 藤本タツキ×映像化が生み出す化学反応

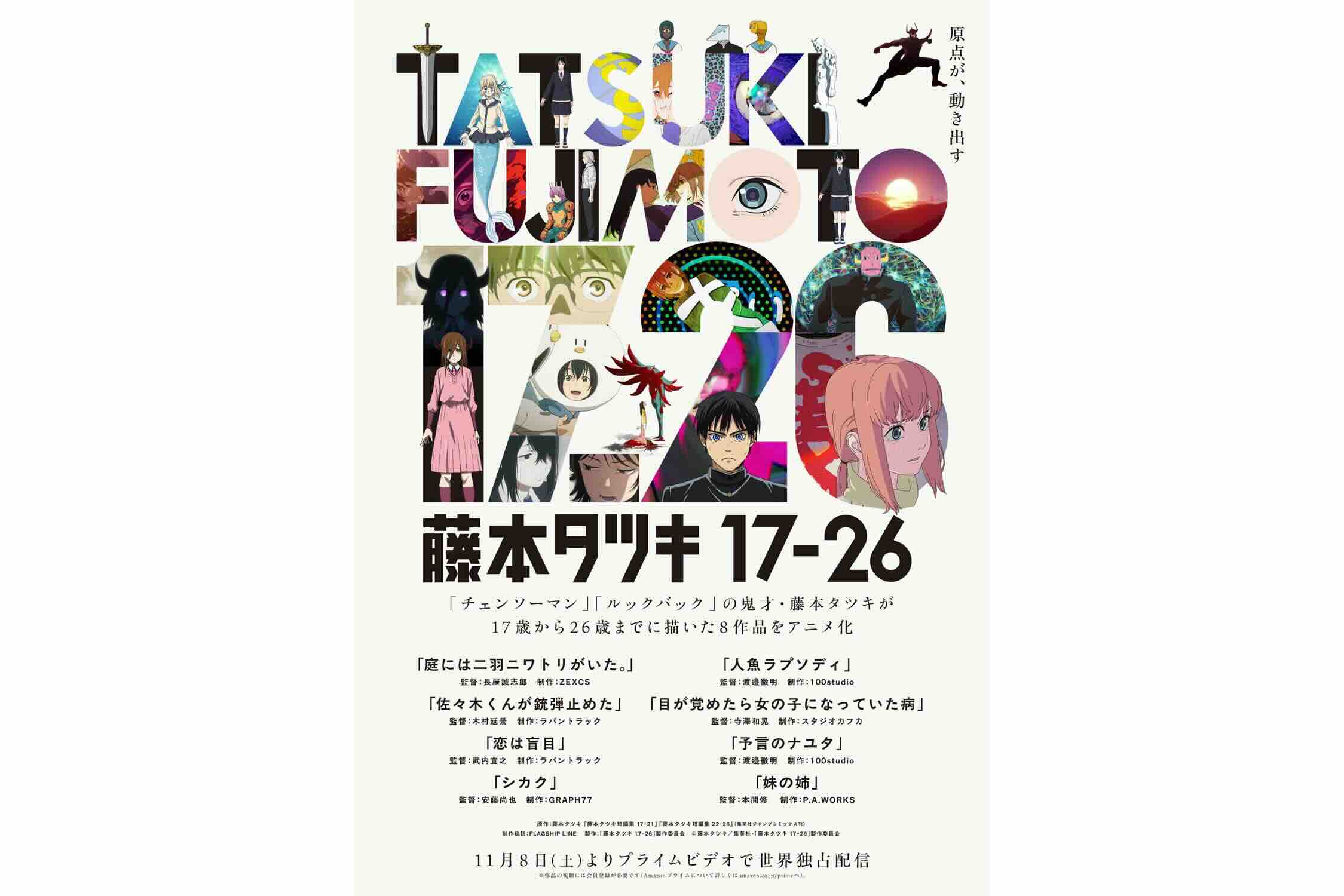

17歳から26歳——藤本タツキが作家としての土台を築いた9年間に描かれた短編8作品が、6つのスタジオ、7名の監督によってアニメ化された。『藤本タツキ17-26』と題されたこの映画は、「藤本タツキ短編集 17-21」「藤本タツキ短編集 22-26」に収録された短編を映像化したものだ。

デビュー作から明らかだった凄まじい発想力

17歳から26歳——藤本タツキが作家としての土台を築いた9年間に描かれた短編8作品が、6つのスタジオ、7名の監督によってアニメ化された。『藤本タツキ17-26』と題されたこの映画は、「藤本タツキ短編集 17-21」「藤本タツキ短編集 22-26」に収録された短編を映像化したものだ。

『チェンソーマン』『ルックバック』の大ヒットで世界にその名を知られるようになった藤本タツキ。今回の短編集を観て改めて感じたのは、原作の素晴らしさはもちろん、藤本タツキ作品が映像化と驚くほど相性が良いということだ。

それぞれの監督やスタッフの個性が出ているのは大前提だが、何よりも藤本タツキという作家の凄みを思い知らされた。

どこかダークなのに応援したくなるキャラクター、思わず身につまされるセリフ、予想を裏切る展開……その魅力は挙げればキリがないが、本稿では特に、“なぜ藤本作品はこれほどまでに映像化との親和性が高いのか”に注目し、その理由を考えていきたい。

(※以下、作品のネタバレを含む記述があります)

今回の8作品は、現代を舞台にしたものから、SF、コメディ、ファンタジー、平成全盛期のカルチャーを反映したものまで、実に多彩だ。

驚くべきは、限られた尺の短編という制約の中で、それぞれの世界を緻密に構築してみせる力である。特定の世界観やテイストに縛られることなく、8つの物語がそれぞれまったく異なるトーンとテーマを持ちながら、どれもクオリティが高い。このバリエーションの豊かさと完成度の高さに、驚いた観客は多いのではないだろうか。

その発想力の凄まじさは、デビュー作から明らかだった。『藤本タツキ17-26』Part1の『庭には二羽ニワトリがいた。』は、宇宙人に滅ぼされたと思われている地球で、宇宙人の学生・陽平が学校で飼育しているニワトリとの交流を描いたSF作品だ。

ニワトリの正体は、宇宙人との戦争を逃れるためにニワトリの着ぐるみを着て学校に隠れていた人間の青年と少女——という設定だが、当時の藤本タツキは17歳。その年齢でこの発想力は驚異的だ。

では、なぜこれほど多様な世界を描き分けられるのか。その根底には、どんなにファンタジックな設定であっても確かな説得力を持たせる力があるように思う。もっと言えば、“説得力がある”と視聴者や観客に思わせる世界の見せ方が上手いのだ。

映画やテレビアニメの場合、自分のペースで読める漫画と違い、観客は映像の時間の流れに身を委ねるしかない。特にファンタジー作品は世界観の説明が多くなり、過剰なモノローグで間延びしたり、テンポが悪くなることも少なくない。

しかし藤本作品は主人公やその守るべき対象の視点から世界の様子が語られるため、余計な説明がなくても視聴者はすぐに“藤本タツキワールド”に入り込める。一方的に説明されるのではなく、キャラクターと一緒に世界を発見していく形に近い。

『チェンソーマン』では、デンジとポチタの出会いから、“デビルハンター”という職業が高給取りとして成り立つ世界であることを視聴者は自然に理解するはずだ。極貧生活を送っていたデンジが公安に入り、彼の目を通して見るものによって世界が語られていく過程には、ファンタジックな設定でありながら、確かな説得力がある。

世界観の説明に尺を割くのではなく、キャラクターが生きる姿を通して世界を見せる——この手法が、藤本作品を映像化に適したものにしているのだろう。

映像化との相性を高める“視覚的な語り口”

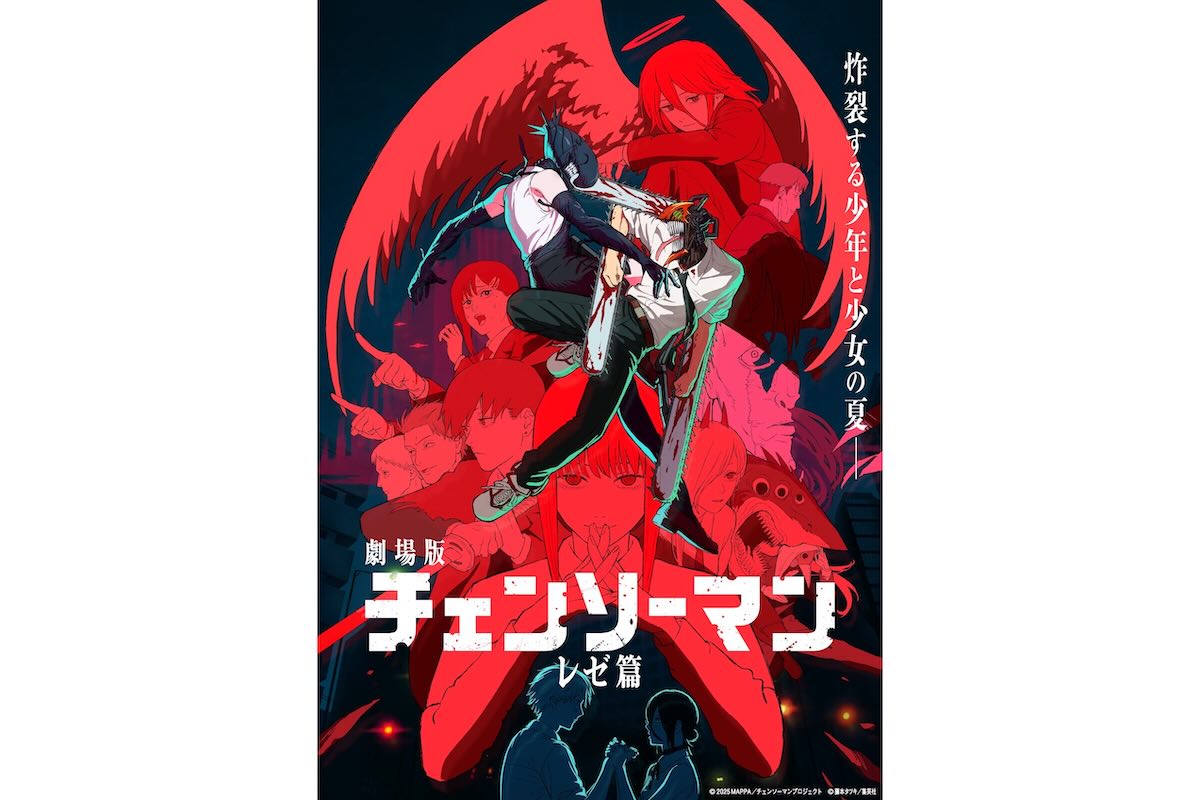

さらに、藤本は原作における「見せ場」の設計が驚くほど上手い。それが映像でも十二分に発揮されるのは、藤本タツキ自身が映画からインスピレーションを受けているからだと感じる。たとえば『チェンソーマン レゼ篇』では、デンジとビームが台風の悪魔と対峙するシーンに『シャークネード』を、レゼ編の下敷きの一つに『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』を参考にしたという。

藤本タツキは映画的な構図やカット割り、場面の盛り上げ方を熟知しており、それが漫画として作品に反映されている。だからこそ映像化する側も「ここをこう見せたい」というビジョンを共有しやすく、優れた映像作品が生まれるのだろう。

実際に『チェンソーマン レゼ篇』で監督を務める吉原達矢はパンフレットのインタビューで「デンジとビームが台風の悪魔と戦う場面は映画というフォーマットと相性がいいと感じました。今回はシネスコを採用しているので、それによってスケール感や奥行きのある映像を作れると考えていましたし、映画館特有の音響によって迫力のある映像になると思いました」と語っている。

一方で、世界観の構築力と並んで注目すべきは、キャラクターの描き方、特に人の傷の描き方が巧みだという点だ。映像化において、こうした内面の機微を描くには繊細な演出が求められるが、藤本作品にはその土台がすでに備わっている。この点は『ルックバック』と『藤本タツキ17-26』Part2の「妹の姉」に顕著に表れている。どちらも「美術の道に進んだ人」を描いた作品だ。

『ルックバック』は、漫画を描くことに情熱を注ぐ藤野と、背景画家として才能を開花させる京本の物語。二人の少女の出会いと別れ、そして創作を通じた絆が、わずか58分の中に凝縮されている。

特に印象的なのは、才能への嫉妬、挫折、夢の喪失——クリエイターなら誰も一度は抱えたことのある、痛みを伴う感情が驚くほどリアルに描かれている点だ。藤野は京本の才能に嫉妬しながらも、その存在によって自分も前に進むことができる。そして京本の不在を抱えながら、それでも漫画を描き続けることを選ぶ。

『ルックバック』では特に“背中を見せる”演出が効果的に使われており、言葉にならない感情がキャラクターの背中を通して伝わってくるシーンも多い。

「妹の姉」もまた、絵を描く少女たちの物語だ。本作では姉妹の間に生まれる複雑な感情が描かれる一方で、『ルックバック』と同様に、創作をめぐる嫉妬や葛藤が生々しく表現されている。

藤本タツキが描くのは、才能や努力だけでは乗り越えられない理不尽さと、それでも前に進もうとする人間の姿だ。容赦ない現実を突きつけながらも、そこには確かな温かさがあり、本作では美術学校に通う姉妹が描く「絵そのもの」がそれを雄弁に物語っていた。

セリフや過度な説明に頼らずとも、キャラクターの仕草や姿勢、そして彼らが生み出す作品から感情が伝わる。こうした原作での視覚的な語り口も、藤本作品と映像化の相性を高めているのではないだろうか。

9月より劇場公開中の『チェンソーマン レゼ篇』は興行収入65億円を突破、426万人を動員した。今やアニメは原作ものが大半を占める時代とはいえ、劇場版『ルックバック』の興行収入が累計20億円を超えたことを振り返っても、ここまで映像化が軒並みヒットする作家は稀だろう。

藤本タツキという才能の躍進をリアルタイムで目撃できる私たちは、今、とんでもない時代を生きているのかもしれない。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください