「ほぼ全滅です」旬のサケ漁に異変…頭部のない個体続々 被害1000万円…途方に暮れる漁師たち

北海道の秋の味覚といえばサケだが、今、その漁に深刻な異変が起きている。定置網にかかったサケの頭部がなく、エラの部分だけを食い荒らされた個体が続出しているのだ。犯人はゴマフアザラシ。観光資源として親しまれる一方で、漁業被害は年々深刻化し、有効な対策が見つからないまま、漁師たちは苦悩している。SNSに投稿した漁師歴25年の吉田信久(@bird0162)さんに詳しい話を聞いた。

稼ぎ時に深刻被害「頭と体を半分にしてしまう」

北海道の秋の味覚といえばサケだが、今、その漁に深刻な異変が起きている。定置網にかかったサケの頭部がなく、エラの部分だけを食い荒らされた個体が続出しているのだ。犯人はゴマフアザラシ。観光資源として親しまれる一方で、漁業被害は年々深刻化し、有効な対策が見つからないまま、漁師たちは苦悩している。SNSに投稿した漁師歴25年の吉田信久(@bird0162)さんに詳しい話を聞いた。

「非常に深刻なので投稿します。自分は現在、鮭定置網漁を営んでいますが、ここ最近は温暖化という事で鮭が故郷の川に遡上できない状況が続く中ゴマフアザラシの食害が深刻です」

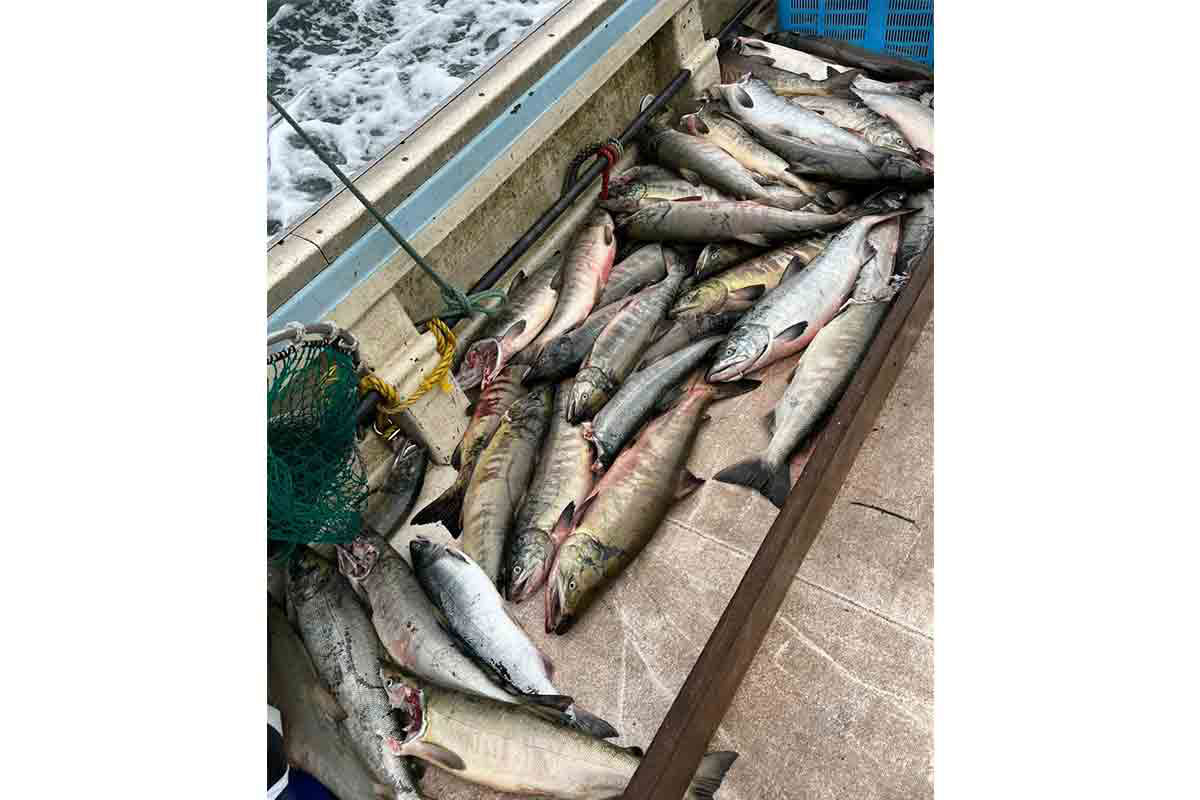

9月下旬、吉田さんがSNSに添付した写真には、頭部のないサケの姿が並ぶ。「食い散らかしているとしか思えない」「頭を食べるんですね、個人的には個体数の管理をしても良いと思います」「ライセンスで釣れる鮭も表面が傷ついてたり、中身がうっ血した箇所がある鮭を今年はよく見ますね」「国の平成27年の個体管理計画にゴマフアザラシ増えてると書いてありますね」「熊対応と同じく頭数規制の駆除をもっとしたいけど、ゴマフアザラシやトドが『かわいそう』『やめて』とかの関係ない人のせいで駆除をもっとしたくてもできず、数が増えてると思います」など多くの反響が寄せられた。

吉田さんは北海道稚内市で定置網漁を営む漁師だ。高校時代から手伝いを始め、サケ漁に携わって25年になる。漁は8月30日に解禁され、10月中旬頃までがピーク。本来なら稼ぎ時のこの時期に、深刻な被害に直面している。

「僕が高校の時、25年前にはそんなアザラシはいなかったんですよね。朝に網起こしをして、夕方まで何もなかった。アザラシがいないので食べられることもなくて、朝と晩に行けばオッケーだった」

状況が一変したのは15年ほど前から。稚内市郊外の港で観光目的で上陸できるテトラポットなどの人工物が設置されてから、アザラシが住み着くようになったという。

「それから被害が増えてきました。市の方でも、組合も対策して、ハンターを募って追い払いを実施していますが、保護動物なので駆除できず期間も限られていて、効果は限定的です」

吉田さんの定置網では、3つの網を仕掛けている。1日に取れる量は、調子が良くて800から1000本程度だ。近年では不漁が続きそんな本数すら見かけないが、「昔はだいたい2割から3割ぐらい食べられてた感じだったんですけど、最近はもう個体数も少ない分、取り合いみたいで、行けばほぼ全滅な感じなんですよね」。

網の中でやられているということは、網の外でも確実に食べられている。確認できない分を含めると、被害はさらに大きいという。

アザラシの狩りは巧妙だ。定置網の入り口で待ち構え、入ってくるサケを襲う。それを逃れたサケが網の中に入っても、別のアザラシのグループが待っている。

「定置網の仕組みも学習していて、網の中に入って食べて、くわえながら外に出てしまう。僕らがアザラシを来ないようにする船を止めていても、全然関係なく入ってきます」

被害の特徴は、エラの部分をピンポイントで狙うことだ。

「大体エラをパクっと食べちゃうんですよね。頭と体を半分にしてしまう。オスの白子とかは全然狙わないで、エラばっかり食べます。筋子も食べません。でっかい個体だと、そのままガブってかじりついて半分にしちゃう」

胴体部分は手付かずのまま捨てられ、網の下で真っ白くなっているという。人間が食べる部分は残されているが、商品価値は失われてしまう。

ハンター出動も…揺れる標的「まず当たらない」

さまざまな対策が試みられてきた。ごう音玉と呼ばれる動物駆逐煙火で音を立てて驚かす方法、鉄の柵で侵入を防ぐ方法、シャチの形をした大きなフロートを浮かべる方法。しかし、どれも一時的な効果しかなかった。

「10センチ間隔の柵を作ったんですけど、その中でもサケがかじられて死んでいた。どんな大きい個体でも通り抜けていく。シャチの浮きも、ずっと同じ場所にいるので慣れてくるんですよね」

ハンターによる駆除も、時期が合わない。許可が下りるのは10月からだが、その頃にはサケ漁はほぼ終わっている。さらに、駆除できる頭数も限られている。

「船の上から頭しかターゲットがない状態で、船も波で揺れている。まず当たらないです」

吉田さんの定置網は2か月間設置され、1日3回の網起こしを行う。船で10分ほどのポイントに向かい、3つの網をそれぞれ20分ずつかけて引き上げる。その間も、アザラシとの追いかけっこが続く。

「僕らの船がいなくなったら、網に入ってサケを食べて、アザラシはいなくなる。アザラシがいなくなったなって別の網を見に行ったら、今度はそちらにまた入ってくる。そんな感じです」

被害の大きさは、経営を直撃している。

「僕らのところだったら水揚げの半分くらいは完全にやられてますね」

2か月間で約1000万円の損失。食べられてしまったサケは、自家製のとばを作ったり、知り合いにさばいて食べてもらったりしているが、売り物にはならない。

問題をさらに複雑にしているのが、アザラシが観光資源になっていることだ。

「地元ではゆるキャラみたいな感じになって、観光の一つになっているんですよ。だからなおさら行政が動きにくい」

アザラシと人間の知恵比べも…「対策のしようがない」

稚内市内の観光施設や近隣の港では、アザラシを見ることができる。かつては「アザラシおじさん」と呼ばれる人物もいたほど、地域に親しまれている存在だ。

しかし、その裏で漁師たちは苦悩している。定置網を営む漁師は稚内地方で9つの許可枠があり、乗組員を含めると30人ほどが関わっている。

「仲間もみんな頭に来るって言ってるんですけど、対策のしようがない。だからギリギリまで網を起こさずに待って、日が沈むギリギリまで時間を待って網起こしをする。でも、次の朝また行ったら、すぐもうやられている」

食物連鎖の一環と言われればそれまでだが、何年もかけて川に登り子孫を残すために戻ってきたサケが、このような形で食い荒らされるのは虚しいと吉田さんは語る。

「どうにもならないというか、結構な悩みですね」

温暖化によるサケの不漁、増え続けるアザラシの個体数、観光資源としての価値、そして漁業被害。

アザラシは賢く、学習し、次の世代へその知恵を継承していく。

さまざまな要素が絡み合う中、現場の漁師たちは有効な解決策を見いだせないまま、今日も海に出ている。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください