がんに余命宣告は必要か 最後まで仕事に打ち込んだ森永卓郎さん 「がんは比較的、いい病気だと思う」の真意

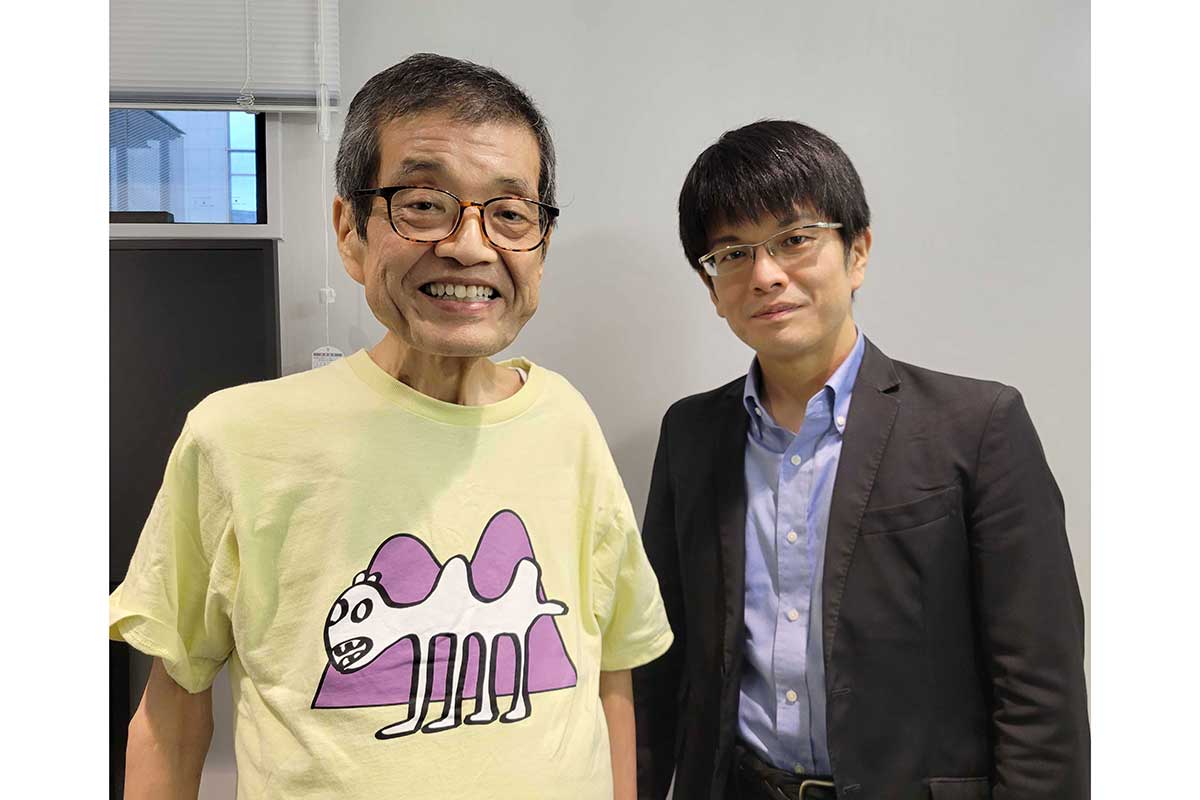

経済アナリスト・森永卓郎さん(享年67)ががんで亡くなって3か月がたった。卓郎さんは余命宣告を受け、それを公表しながらも、壮絶な闘病の様子をメディアで発信。最後まで出演や執筆に精力的に活動した。一連の経緯を家族はどう受け止めていたのか、長男で経済アナリストの森永康平氏に聞いた。

がん公表の裏にあったやむを得ない事情

経済アナリスト・森永卓郎さん(享年67)ががんで亡くなって3か月がたった。卓郎さんは余命宣告を受け、それを公表しながらも、壮絶な闘病の様子をメディアで発信。最後まで出演や執筆に精力的に活動した。一連の経緯を家族はどう受け止めていたのか、長男で経済アナリストの森永康平氏に聞いた。(取材・文=水沼一夫)

日本人の2人に1人ががんに罹患する時代。医学の発達により、かつてのようにそれがすぐ命に直結するわけではないものの、がんの告知は非常にセンシティブなテーマだ。まして余命宣告となれば、患者や家族の心にかかる負担ははかり知れないものがある。

卓郎さんがステージ4のすい臓がん(のちに原発不明がんと修正)を罹患したことを公表したのは2023年12月27日のことだった。康平氏によると、診断自体はその1か月半前で、しばらく情報を身内で留める期間があった。

公表に至ったのは、やむを得ない事情があったと振り返る。

「本人自身が余命宣告を受けたのは11月の上旬ぐらいだったんですよね。おやじはそのときはまだ普通に元気だったので、末期がんと言われても全然信じられないみたいな感じでした。実際僕もまったく実感が湧かなかったです。なので、その間は特に言わないでいました。ただ、おやじの講演を母親がスケジュール管理していたんですけど、おやじは多忙なので、講演の予約を受けるときは、半年とか1年先の予約をしてもらう状況だったんです。その時点であと3、4か月で死ぬって医者から言われちゃっていたので、母親としては半年先、1年先の予定は受けられないじゃないですか。ただ、世間には公表していないので、断るときに母親がすごい困っちゃっていたんですよね」

見かねた康平氏は、卓郎さんに相談した。

「僕は母親の様子を見てたりもしたので、12月入ったぐらいにおやじとちょっと話をして、『公表したほうがいいんじゃないの』と伝えました。そうしないと母親がかわいそうだし、母親に限らず、たぶん仕事を組んでいく過程の中で、なんでそんな(仕事内容に)こだわるのっていう話にもなってくるんじゃないかなっていうことを進言して。別に強制はしてなくて、少なくとも母親はそっちのほうが負担減るじゃないという話をしたら、じゃあ公表しようかな、みたいな話になりました」

家族会議で「がん公表」が決まり、そのタイミングや発表の中身は本人に委ねられた。特に医師から「来年の桜は見られないだろう」と、余命宣告を受けたことを明かしたことは大きな驚きを誘ったが、当初から卓郎さんには覚悟があったと康平氏は指摘する。

「公表すると決めた以上はもう全部隠さないでしゃべるっておやじは決めていました。ただ末期がんですと言うだけじゃなくて、余命としては3、4か月と言われてしまったことも言いましたし、抗がん剤打って死にかけたとか、今治療してちょっと調子が良くなってきたとか、再び転移のデータがどうのこうのとか、そういうことはがんの告知を受けたことを公表した時点ですべて隠さずに全部話すんだと言っていた。それが必要だったのかどうかというのは、僕は正直複雑なところはありましたけど、ただ、おやじがそうやって決めた以上は、なんか言うのも野暮だなと思ったので、僕のほうから一言も言わずに、好きなように最後を迎えてくれたらいいかなという感じではいました」

「がんは比較的、いい病気だと思う」の真意

その後も卓郎さんは、抗がん剤治療を受けながら入退院の合間を縫ってメディアに出演。文字通り、命尽きるまで仕事に情熱を燃やし、多くのがん患者に勇気を与えた。急激にやせこけていく姿を見て「痛々しい」と休息を願う声もあったが、康平氏は、父が余命宣告を受け、最後まで自身の生き方を貫くことができたことをプラスに受け止めている。

「語弊がある言い方かもしれないですけど、おやじがよく言ってたのは、『がんは比較的、いい病気だと思う』ということでした。なんでかというと、即死するようなものじゃないから。例えば余命が半年ですと言われたら、その半年後にぴったり死ぬわけではないんだけれども、なんとなくのゴールが提示されて、でも別に宣告された瞬間から寝たきりってわけでもなく、普通に生活はできている。そこから徐々に弱っていく感じなので、ある意味終わりのメドはここですよと言ってもらえて、しかも体はまだ動く状態で言ってもらえるから、それまでにやり残したことを1つでも消してくみたいなことができる。がんはそういう意味では、いい病気だと。最初は何言ってんのかなと思いましたけど、でもおやじの最後を見ていると、非常に深い発言だったなと思いますし、確かがんで亡くなられたキャスターの小倉(智昭)さんも似たような話をされていたんですよね」

医師によっては、死期を家族に伝えても、当事者に知らせないことがある。そのため、残された命の期限をうすうすは感じとっていても、詳しいことは知らないまま患者が亡くなるケースもある。余命宣告は自分にとっても周囲にとっても非常につらいものだ。しかし、卓郎さんはゴールが示されると、己を発奮させるかのようにそれを公言し、可能な限りの治療に挑戦し、必死に抵抗した。結果的に、宣告された期間よりずっと長く生き、仕事において人生のラストスパートをかけることができた。

「余命宣告を受けたことによって、ショックでどうかなっちゃう人もいるかもしれないですけども、1つの考え方として、おやじや小倉さんみたいな考え方に至る人もいるのかな、というのは横で見てて思いましたから。必ず本人に余命宣告して、とは思わないですけど、それが結果的に人生の終わりに向けて充実したって言ったら変ですけど、すごくやり残したことがなくなるっていうことを避ける1つの手段にもなりうるんだなって思いました」と、康平氏は語った。

記者から聞いた卓郎さんの“意外な評判”

自身は、いまだゆっくり父に向き合う時間を持てていないという。しかし、生前付き合いのあったメディア関係者からは、職場で見せていた父の知られざる一面を聞かされ、驚かされることもしばしばだ。

「おやじは非常にフラットに仕事していたということを皆さん共通しておっしゃっていて、皆さん感謝してるというお話をされているのを聞いて、自分もそこのスタンスは継ぐというか、見習わなきゃいけないなと思いました」

経済界はプライドが高く、仕事の依頼をするにもひと苦労という専門家が多い中で、卓郎さんはメディアに対して分け隔てなくフランクに接していたということだった。

「要は、経済の専門家といえば、大学の先生、金融機関の人が多いわけですけど、記者の方たちが言うには、中には気難しい人がいたり、上から来る人もいるらしいんですよ。どうせお前分かんないだろ、みたいな。でも、仕事だから仕方なく取材はするんですけど、人間なので、内心やっぱり腹立つじゃないですか。そういう世界の中で、何でもフラットに偉ぶるわけでもなく、かと言って変に下から出てくるわけでもなく、普通に接してくれたというのを、皆さんすごくおっしゃっていました」

忘れられないのが1人の記者が話してくれた父との思い出だ。

「記者の方って、特に週刊誌の場合だと、締め切りが決まっている。いろんな先生とかに電話しても、忙しいから無理とか断られちゃって、コメント取れない、どうしようみたいなときに、最後の駆け込み寺みたいな感じで、おやじが使われてた時期があったらしくて。ある記者の方が言ってたのは、それこそクリスマスイブに、夜中ぐらいまで全然コメントがもらえなくて、どうしようみたいになっているときに電話したら、『事務所に来れるなら答えてあげるよ』みたいな感じだった。『じゃあ今から行きます』と言って、おやじの事務所に行ったら、『ちょっと俺、今忙しくて帰ってきたばっかでご飯食べてないから、カップヌードルを食べながらでいい?』と言って、カップヌードル食べながら取材に応じてくれた。で、最後帰り際に『君もクリスマスイブにこんな夜中に大変だね』みたいなこと言われて、『モリタクさんもクリスマスイブにカップラーメン1人で食べているんですか』みたいな感じになって、そこから打ち解けて仲良くなったみたいな思い出話を聞きましたね」

自らの仕事をこなしつつも、困っている記者も見捨てない。気さくで親しみやすかった卓郎さんの仕事に対する姿勢が伝わってくるエピソードだ。

「この3か月間、過去におやじに取材したことがある記者さんとか出版社の方、メディアの方と取材の場でお話しさせていただく機会があったんですけども、そういう時に聞くおやじの姿というのは、息子としては見たことがない仕事場でのおやじなので、どれもめちゃくちゃ新鮮に聞かせてもらいましたね」と、康平氏は実感を込めた。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください