猪木VS斎藤による初の「無観客試合」巌流島決戦の舞台裏 1本10万円でノボリ旗を販売→黒字に

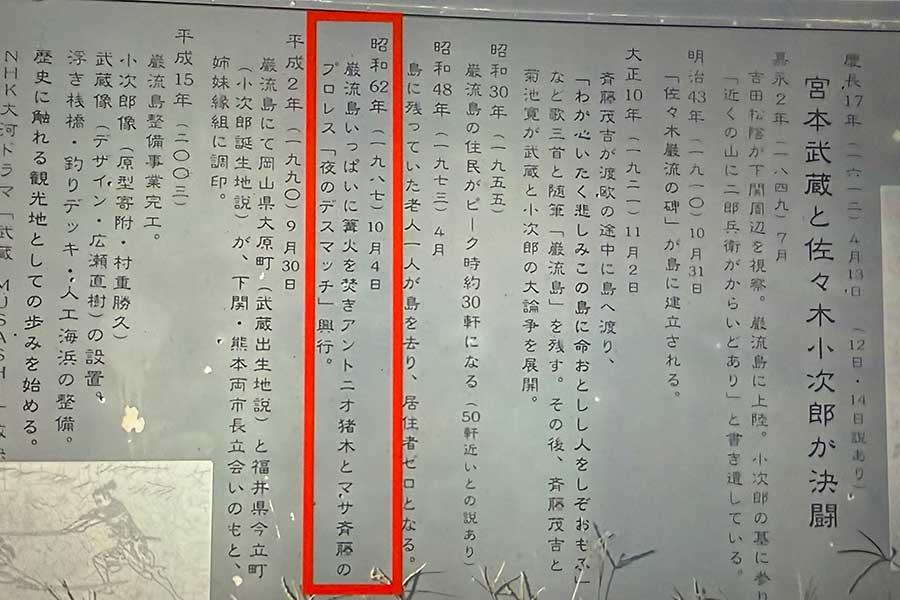

最近はようやくコロナ禍だった頃の「無観客試合」も懐かしく思えてきたが、かつて日本で最初の「無観客試合」として実施されたのが、アントニオ猪木VSマサ斎藤(1987年10月4日、巌流島)による決闘だった。江戸時代に武蔵が佐々木小次郎との決闘を行った場所での闘いは、いかにして行われたのか。過日、37年前の舞台裏が明かされた。

38年目の真実が語られた舞台裏

最近はようやくコロナ禍だった頃の「無観客試合」も懐かしく思えてきたが、かつて日本で最初の「無観客試合」として実施されたのが、アントニオ猪木VSマサ斎藤(1987年10月4日、巌流島)による決闘だった。江戸時代に武蔵が佐々木小次郎との決闘を行った場所での闘いは、いかにして行われたのか。過日、37年前の舞台裏が明かされた。(取材・文=“Show”大谷泰顕)

10月6日、猪木VS斎藤の巌流島決戦を多角的に検証し、振り返るイベントが東京・巣鴨にある闘道館で開催された。出席者は、この企画の現場責任者だった、新日本プロレスの上井文彦営業次長と、週刊ゴング特別取材班の清水勉副編集長、小林和朋記者兼カメラマンの3名(いずれも肩書きは当時のもの)。

まず、なぜ猪木VS斎藤戦が巌流島で実施されることになったのか。全てのきっかけは1987年春、下関市での興行の合間に上井氏が藤波辰爾と一緒に火の山公園を訪れた際のこと。

当時の状況を上井氏が振り返る。

「そこに展望台があったんですよ。そこに行って、100円を入れたら覗ける双眼鏡みたいなのがあるじゃないですか。あれで藤波さんがこうやって見ながら、僕は後ろで普通にしてたんですけど、(藤波のマネで)『上井! あそこが巌流島だよね!』って」

上井氏はその直後、藤波がこう付け加えたのを覚えている。

「あそこでさ、俺と長州(力)がやったらいいよね」

それを聞きながら上井氏は「ロマンのあることを言うなあ」「さすがにお城が好きな人やなあ」と思った。

巌流島は、令和の今は観光名所の一つとなっているが、山口県下関市出身の上井氏いわく、「(当時は)下関の人でも、巌流島に渡った人はほとんどいない」「釣りが好きな人(※穴場だった)と歴史に興味がある人」にしか訪れることのない場所だった。

それから数カ月の時が流れた。その年は夏に両国国技館2連戦が開催されていたが、それが終わった頃、上井氏は、上司だった倍賞鉄夫(新日本プロレス幹部)氏に呼び出される。

「実は10月に水曜スペシャルで特番が取れるかもしれない。それについてはアイデアがないけど、何かない?」(倍賞氏)

上井氏はその年、10月5日に後楽園ホールの日程を抑えていた。そこで「二元中継で巌流島で長州さんと藤波さんの試合をやったらいいじゃないですか」と話すと、「そのアイデアをテレビ朝日と猪木さんに投げていいか」と聞かれ、「全然構わないですよ」と答えた。すると、そこから10日以内には動きがあった。

医療箱にあったハサミを取り出し、自らの前髪を切り始めた

倍賞氏は上井氏に「水曜スペシャルをやることになった」と告げ、上井氏は「良かったですねえ」と喜んだ。その当時の新日本はゴールデンタイムで中継はされてはいたが、そこまで会社の経営状態は磐石ではなかった。特番が決まれば、放映権料が3000万円は入ってくる。

「今すぐ(巌流島の使用許可を取りに)行きましょうか?」と話す上井氏に、倍賞氏は言った。

「実はな、(巌流島でやるのは)長州対藤波じゃないんだよ」

驚きながらも「誰がやるんですか?」と上井氏が倍賞氏に訊(たず)ねると、倍賞氏は「アントニオ猪木対マサ斎藤」と答えた。

それを聞いた上井氏は、「俺、責任取れませんよ。それはないわ。絶対にそれはない」と思ったが、なぜそうなったのかと問うと、倍賞氏は猪木の言葉を伝えてきた。

「今の長州と藤波では巌流島で闘うのは無理だ。やるとしたら俺とマサ斎藤しかない」

上井氏は思った。

「そりゃあ倍賞も断れないですよね。(猪木)本人に言われているんですから。それはもう鶴のひと声だから、決定ですよね」

それでも上井氏の心は痛んだ。

「だってそうじゃないですか。藤波さんのアイデアなんですから。藤波さんが言ったことを、俺は間に受けて(上司に)言っただけだから。藤波さんが喜んでくれるだろうと思って言ったのに、これは藤波さんを悲しませる結果になる。ホントにそれから下関に飛んだんですけど、俺は何度考えても、新幹線の中でも納得はいかなかったですよ」

この話をした後に上井氏は、「だから沖縄でこれやったじゃん、髪。猪木さんにビンタをかましたことがあったじゃないですか。あれは本気でやったんですよ。これ幸いにと思って」と話した。

この話を簡単に説明すると、話は巌流島決戦から約半年後の1988年4月のこと。その日、新日本は沖縄にある奥武山体育館(当時)で大会を開催するが、試合後、控室で藤波が、猪木の体制に不服を述べる場面がある。

その際、藤波は「これが新日本の流れじゃないですか!」と、すべてが猪木主導で進んでいくことへの不満を訴える。すると猪木から「力で示せ! やれんのか、本当にお前!」とビンタをかまされる(※21世紀に入り、格闘技界で「やれんのか」をテーマにした大会が開催されるが、起源はここにある)。

思わず「やれますよ!」と藤波はビンタで返し、なぜか医療箱にあったハサミを取り出し、自らの前髪を切り始めた。

日の出開始にこだわりがあった人物とは…

猪木が「待て待て」と制止しようとすると、「やりますよ。もうなんでも!」と口にし、正式に藤波が猪木に対する反逆の狼煙を挙げたが、上井氏はその直接的な発端が、前年にあった巌流島決戦の経緯にあったと見ている。

ただ、上井氏が「俺はずーっと思ってる。あれは全部俺が悪いと思ってる。藤波さんにも悪いことしたな」と思ってはいても、藤波は上井氏に直接、何かを言ってきたことはないという。

会えばいつも「上井、元気?」と話しかけてくれるため、「だから分からないんだよ、(藤波の)心の中が」と上井氏は話した。

ちなみに、結果的に巌流島決戦は「無観客試合」として実施されたが、上井氏は興行会社として採算を得るために、大相撲にあるようなノボリ旗を立てて、1本10万円で企業に販売することを思いつく。

「今は当たり前じゃない。マット広告にいくらとか、テレビに映るからいくらとか。この当時、そういう常識ないから。はい、私、やりました」「(そのノボリ旗が)130本出たんですよ。だから(収益が)1300万円。(かかった)全経費が1140万円。差し引き160万円の黒字が出た」(上井氏)

もちろん収支以上に、37年経った今もなお語り継がれる伝説の一戦(結果は2時間5分14秒、猪木のTKO勝ち)となったことが全てだが、そこに至るまでの舞台裏を語るイベントは、実に4時間を越えるものとなった。

しかも驚くのは、巌流島決戦を体感した三者三様の目撃談は、37年前とは思えないほど、一切色褪せたものではなかったことだろう。

そういえばイベントを通じ、一つ疑問が晴れたことがある。

実は本決戦に対し、猪木が「当日は日の出とともに闘い始めたい」と口にし、早朝からの決闘を示唆した説が存在していたが、今回のイベントでは「猪木、斎藤双方にそんな考えはなかった」との話が聞けたこと。

では、なぜそんな話が出たのかといえば、それはある人物によるこだわりがあったようだった。

なお、3日には同イベントを開催した闘道館から、4時間を超えたイベントの全内容を収録したDVDが発売された。

そこには誰が日の出開始にこだわったのかも含め、37年分の様々な思いがぎっしりと詰まっている。

(一部敬称略)

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください