「地震翌日から強盗が」 今語られる能登震災の全容 復興は道半ばも「能登の人は強い」

元日に能登半島を襲った地震から10か月あまり。被害の大きかった奥能登では今も一部の道路が崩壊し、つぶれたままの家屋が放置されている。「報道も減った。何より怖いのは忘れ去られること」と口にする能登の人々は、今何を伝えたいのか。愛する我が子を失いながらも再び能登に戻ってきた家族や、葛藤を抱えつつ避難所運営にあたった役場職員など、被災地に暮らす当事者の本音を探った。

今も一部の道路が崩壊し、つぶれたままの家屋が放置されている奥能登

元日に能登半島を襲った地震から10か月あまり。被害の大きかった奥能登では今も一部の道路が崩壊し、つぶれたままの家屋が放置されている。「報道も減った。何より怖いのは忘れ去られること」と口にする能登の人々は、今何を伝えたいのか。愛する我が子を失いながらも再び能登に戻ってきた家族や、葛藤を抱えつつ避難所運営にあたった役場職員など、被災地に暮らす当事者の本音を探った。(取材・文=佐藤佑輔)

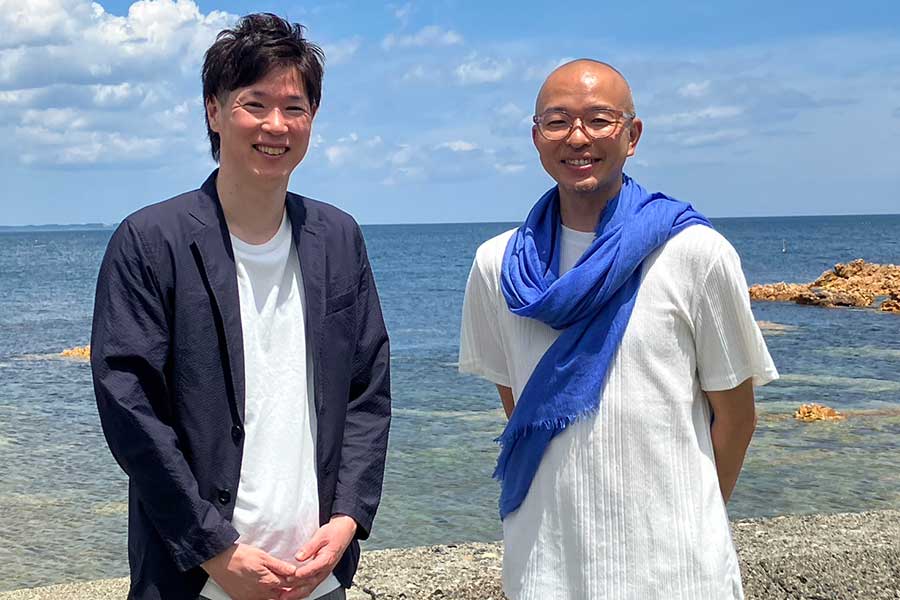

午前6時過ぎに富山駅を出発し、荒れた路面を揺られること3時間余り。能登半島の最奥部、待ち合わせ場所の赤崎海岸に到着したのは午前10時前だった。小学生だという2人の子を連れ現れたのは、森進之介さん。移住希望者を支援する能登町定住促進協議会のスタッフで、自身も9年前に金沢から能登へ移り住んだという移住経験者だ。

「4人目の子が生まれたタイミングでたまたま能登を訪れて、昔ながらの大きい家が立ち並び、食べ物がおいしくて、何より子どもたちが元気にあいさつをしてくれるこの環境で子育てがしたいと思い、移住を考えました。当初妻には猛反対されましたが、一度1泊2日の移住体験に参加したら妻の方がその気になってくれて。その年の7月から物件を探し始め、11月には家が決まり家族で引っ越すことになったんです」(森さん)

移り住んだのは能登の中でも特に伝統を重んじる集落。相談した人からは「覚悟せえよ」とくぎを刺された。よそ者はなかなか参加できないというキリコ祭りの人形作りを手伝う傍ら、少しずつ関係を築いていった。

「すごく人間関係が濃くて、集落ごとに関東と関西くらい気質の違いがある独特な文化圏。県内でも特に人口減少が深刻な地域なので、移住支援という職業柄、最初は手当たり次第に希望者を呼んでいましたが、自給自足の生活をしたい移住者と、支え合いの文化が根付く地域住民との間でトラブルになることも多かった。集落と移住者の相性を考えるようになって、単に人が増えればいいというものでもない、能登の生活に共感する人を増やそうと考えるようになりました」(森さん)

ここで、もう一人の取材対象者が待ち合わせ場所に訪れる。能登町役場職員の道下康郎さん。生まれも育ちも能登という道下さんだが、もともと地元志向が強いわけではなかったと振り返る。

「3人きょうだいの末っ子で、兄も姉も出来が良く、自分が一番親に迷惑をかけてましたから(笑)。学生時代はバスケ一筋で、金沢の大学でプレーしたあと地元に戻ってきたけど、レフェリー(審判)の世界で上に行きたいという夢もあって、いずれはまた出て行くつもりでした。そんなとき、地元の中学校から女子バスケット部の指導を頼まれて……。以来20年近く、すっかり指導者の面白さにのめり込んでしまいました」(道下さん)

今でこそ部活動の地域移行が進んでいるが、当時は外部コーチによる指導自体が異例のこと。当時22歳で茶髪の若者だったという道下さんは、義務教育現場では異質の存在で、当時はバッシングも受けたこともあったが、生徒との年齢の近さを取っかかりに短い練習時間の中でも信頼関係を深め、全校生徒30人ほどの過疎地の学校でありながら、何度も県大会優勝をするなど好成績を収め、国体選手も輩出したほか、都道府県対抗ジュニアオールスターのコーチとして県内の有望選手を指導するまでになった。その後高校の指導に移り、指導者引退を決心したのは6年前。役場内の異動でインターハイ予選の指揮を執れなくなったことが直接の原因だが、「指導者にも選手と同様に旬があると感じた」とも口にする。

「自分にも娘が生まれて、考え方がガラッと変わった。子どもの成長の中で部活動がどれだけ重要なのか、ましてや他所の子を、それも多感な時期の女の子を預かる難しさや責任も感じるようになり、勝利至上主義に疑問を持ち始めた途端、指導に甘さが出て勝てる試合を落とすようになってしまって。そろそろ潮時かなとね」(道下さん)

地震発生から5日後、金沢の病院で家族と再会

それぞれがそれぞれの日常を過ごす中、迎えたハレの日にその瞬間は訪れる。1月1日午後4時10分、最大震度7の地震が能登地方を襲った。自宅で家族だんらんの時間を過ごしていた森さん一家は、一瞬にして倒壊した家屋の下敷きになったという。

「お互いの姿は見えず、声だけが聞こえているという状況でした。私は腰から下がつぶれてしまい、津波警報が出るなか、近所の高齢のおじいさんが戸板を担架にして運び出してくれた。三男の永吉朗も挟まれた足首の壊死が始まっていましたが、病院へつながる道はすべて寸断されていました」(森さん)

陸路での移動が絶望的な状況の中、海上のテトラポッドを救急隊員や消防団など数十人の助けを借りて渡り、集落を脱出。ようやくたどり着いた病院では検査機器がすべて破損しており、ドクターヘリで金沢の病院へ緊急搬送された。森さんは骨盤外輪骨折と診断、12歳の永吉朗くんは到着があと30分遅れていたら命に関わっていたと告げられた。当初大きなけがはないように思われた妻は、後に背骨を骨折していたことが発覚。家族では、中学1年生だった次男の銀治郎くんが犠牲となった。

深い悲しみと混乱の中、バラバラとなった家族が再会したのは、地震発生から5日後の1月5日。顔を合わせる瞬間まで森さんの中にあった懸念は、すでにかけがえのない故郷となっていた能登に対する、家族それぞれの思いだった。

「『もう戻りたくない』と言われたらどうしようと。地震発生直後はもちろん、それ以前から何度も自分たちを助けてくれた能登の人たちは命の恩人。対面した瞬間、妻も『町内の方々にとてもお世話になった、松波に戻りたい』と言ってくれた。それが何よりうれしかった」(森さん)

寝たきりからスタートした過酷なリハビリ生活の末、3月中旬には杖を使いながら自力歩行ができるように。現在は日常生活が送れるまでに回復した。5月下旬、元自宅付近の戸建てを借りた「みなし仮設住宅」への入居が決まり、家族そろって再び能登へ復帰。子どもたちも「早く帰りたい」と話す反面、実際に引っ越しの日が近づくとPTSD(心的外傷後ストレス障害)症状を示すこともあったという。

「今でも一人でトイレに行けなかったり、暗いところを怖がったり。瓦の家には住みたくない、(亡くなった次男の)銀のつらさもあって、壊れた前の家の前は通りたくないと。妻でさえ、最近になってやっと以前通っていたスーパーに行けるようになりました。それでも、能登を離れる気は起きなかった。それだけ私たちにとって大事な場所になっていたんです」(森さん)

道下さんもまた、1月1日には言い知れない葛藤の記憶が残る。

「妻と娘の上に覆いかぶさりながら、頭の中は妙に冷静で、『最後に家族で一緒にいられてよかった』と死を覚悟しました。幸い我が家は倒壊はせず、同じ敷地内で同居する父の安全も確認できましたが、97歳で隣の珠洲市で一人暮らしをしていた妻の祖母だけ連絡が取れない。津波警報が鳴るなか、妻と娘はおばあちゃんが心配だ、早く助けに行こうと泣きましたが、自分は目の前の家族を危険にさらす判断ができず……。結局祖母は別の避難所にいて無事でしたが、あのとき何が正解だったのかは今も分からないままです」(道下さん)

町役場の職員として、自分の家族もままならない被災直後から、避難所の運営や住民の安否確認に当たった。本来であれば帰省者が集まりにぎわうはずだった正月。避難所には平時の想定を超える数の被災者が押し寄せ、混乱の中で火事場泥棒まがいの行為も横行した。

「地震翌日から強盗が入ったり、避難所に侵入して逮捕される人が出たり。それでも、それどころじゃない、命が助かっただけでよかったと責めるほどの気力も湧かない。物資を届けにきたという人も、いい人のなのか悪い人なのか区別がつかず、あの状況で人の善意を疑わざるを得なかったのは本当に苦しかった」(道下さん)

追い打ちをかけた豪雨被害「なぜ能登ばかりこんなひどい目に」

震災からまもなく10か月という9月下旬には、豪雨被害に見舞われ、15人が亡くなった。当日、役場職員として住民の避難誘導にあたっていた道下さんが振り返る。

「なぜ能登ばかりこんなひどい目に……という絶望感しかありませんでした。やっと復旧から復興へ向かおうとしていた矢先、追い打ちをかけるような出来事で、住民の皆さんも心身ともに大きなダメージを負っています。それでも能登に住み続けたい、戻ってきたいと思っている住民のために行政は何をすべきなのか、自分は何ができるのかと」

復興は道半ばだが、支援や報道は目に見えて減少している。現状を知ってほしい、風化させてほしくないという思いの反面、複雑な感情もあるという。

「県外はもちろん、同じ石川県内でも温度差はある。金沢ですら、能登の地震は過去のものになりつつあります。一方で、ニュースで何が伝わるのかという思いもある。危機感をあおったり、悲壮感にあふれた報道をしてほしいわけでもない」(森さん)

今、何を伝えたいのか。2人の本心を探る中で、ふいに森さんが「そういえば、今年の祭りはどうなりますか?」と道下さんに問いかけた。年間で大小173もの祭礼が行われる伝統の能登キリコ祭り。今年の開催は地区によって対応が分かれるが、道下さんの松波地区では「“やめる”ことはやめよう」を合言葉に、規模を縮小しての開催に至った。

「コロナで数年取りやめになり、ようやくというタイミング。祭りの運営は大変だし、時間もお金もかかる。もともと負担になっていた部分もあって、何が祭りだ、不謹慎だという声ももちろんあった。何が正しいのか手探りの状況ですが、それでも今できることを、前を向いてやっていきたいなと」(道下さん)

喪中のため、祭りそのものへの参加は見合わせた森さんが言葉を継ぐ。

「自分の町のことを分かった気になっていたけど、今回の震災ではっきりした。能登の人は強いですよ。悪いことばかりではなく、震災がなければなかった出会いもたくさんあった。日本人も捨てたもんじゃないと本気で思いました。ボランティアじゃないと……とか、お金を落とさなきゃ……なんて思う必要は全くない。人が来るだけで町にとってはにぎやかしになります。復興はまだ全然進んでないですけど、能登の人の力強さ、たくましさをぜひ見に来てほしい。被災地だと思ってくると意外な姿を見られると思う」

失った痛みは計り知れないが、能登は少しずつ前に進み始めている。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください