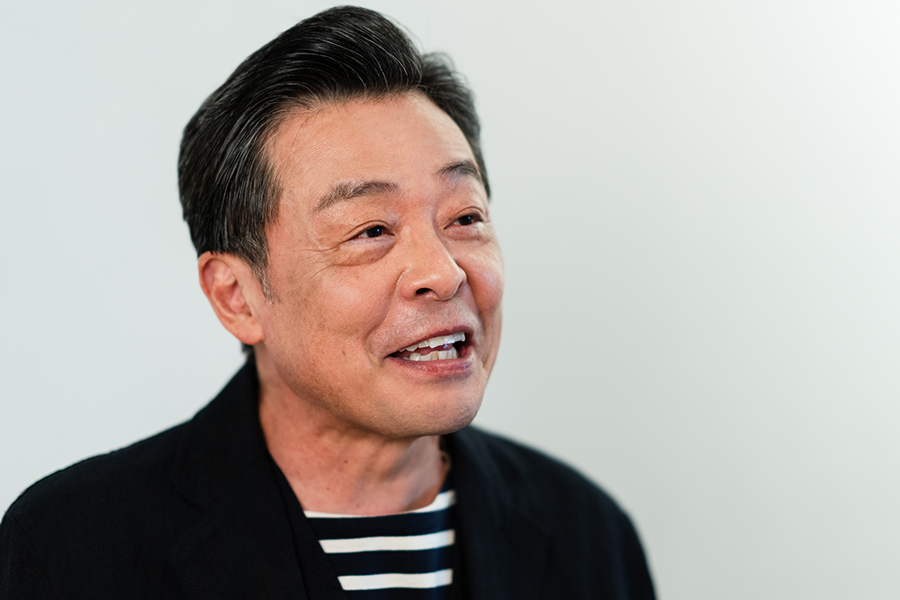

光石研、仕事なく苦しんだ30代 趣味を断って打ち込んだ俳優業「しがみつくしかない」

俳優・光石研(62)がエッセー『リバーサイドボーイズ』(三栄書房)を刊行した。2021年から23年まで西日本新聞に連載したエッセーを再構成したもの。本作はコロナ禍に執筆し、俳優とは何かを考えた、と語る。

50歳まで抱き続けた恐怖心「いつ仕事がなくなるか」

俳優・光石研(62)がエッセー『リバーサイドボーイズ』(三栄書房)を刊行した。2021年から23年まで西日本新聞に連載したエッセーを再構成したもの。本作はコロナ禍に執筆し、俳優とは何かを考えた、と語る。(取材・文=平辻哲也)

本書は初エッセー『SOUND TRACK』(PARCO出版)に続く第2弾。高校までを過ごした北九州市八幡西区の黒崎時代から現在まで日々感じたこと、趣味、交友関係などを軽妙につづる。1編が800字から1200字程度とコンパクトにまとめられていて、軽やかな筆運びで読みやすい。

「同世代の人に読んでいただきたいですね。若い人たちも、おじさんって、こんな感じなんだよ、と『おじさん図鑑』のような感じで読んでもらえるとうれしいかな。ちょうどコロナ禍にお話をいただき、俳優業とは何かを考えていたので、前作以上に思い入れも強いです」

執筆は半生を振り返ることにもなった。

「西日本新聞の連載だから、地元ネタ、昔の話、黒崎時代の話がいいんだろうと思って、同級生に連絡を取ったり、疎遠だった友人ともつながって、グループLINEを作って、盛り上がったのは楽しい時間でした。担当の方からは『仕事の話や最近のことも書いてください』と言われたんですが、コロナ以降、現場の往復ばかりで、旅行も行かないので、ネタが尽きてしまった」と苦笑いを浮かべる。

執筆はタブレットで進めていった。「文字数が表示できるアプリを使って、画面上のキーボードで打っていました。結構時間がかかりました。外付けのキーボードがあるというのは、後で知ったんですよ」。

八幡製鉄(現・日本製鉄)に勤務する両親に生まれ、高校在学中の1978年に映画『博多っ子純情』のオーディションを受け、主役に抜てきされて俳優デビュー。以降、映画やドラマなど映像作品を中心に活躍し、キャリアは45年以上にも及ぶ。

転機になったのは35歳の時。96年、英監督ピーター・グリーナウェイが清少納言の随筆を映画化した『ピーター・グリーナウェイの枕草子』のオーディションに合格したことだという。本作には中国人俳優のヴィヴィアン・ウー、『スター・ウォーズ』シリーズで知られるユアン・マクレガー、日本から緒形拳、吉田日出子も出演している。

「20代後半から30代にかけてだんだん仕事が少なくなっていき、一番つらい時期だったんです。このオーディションはぜひ受かりたいと思って一生懸命でした。その年に同じ北九州出身の青山真治監督(『Helpless』96年)や同年代の岩井俊二監督(『love Letter』95年)といった人に出会いました。その人たちを見ると、脇目も振らず、映画のことを考えていました。自分も同じ思考でやっていこうと思いました」

一人っ子だったため、インドアの一人遊びが好きだった。ジョージ・ルーカス監督が自身の青春期をもとにした映画『アメリカン・グラフィティ』(73年)をきっかけに50年代、60年代のファッション、カルチャーが大好きだったが、この35歳を機に、10年間はレコード集め、好きだったクルマなど趣味を一切やめ、俳優業に全力を尽くした。

「興味が向かうと、やりたくなってしまうんです。30代の頃は草野球チーム、サッカーチームを作ったりもしましたが、その時に全部やめました」

苦しい時期もあったが、俳優をやめようと思ったことは1度もない。

「16歳の時、この職業を選んで、誰かに無理にやらされていたわけではない。転職の仕方も分からないし、もうしがみつくしかないと思っていたのかな」

60代になっても変わらない仕事への姿勢「同じように現場に挑みたい」

98年には『天国の日々』で知られる寡作の巨匠テレンス・マリック監督のハリウッド映画『シン・レッド・ライン』のオーストラリアロケにも参加。ガダルカナル島の戦いを描いた戦争大作で日本兵の役を演じた。

「僕はハリウッドを目指すことは考えていなかったのですが、経験としてはよかった。海外の人たちと一緒にやれるのはすごく楽しかったし、すごくいい刺激になりました。今でも機会があれば、と常に思っています」

俳優として一生やっていけると思ったのはいつか。

「50を過ぎたぐらいからですかね。それまでは、いつ足元をすくわれるか分からない、いつ仕事がなくなるか分からないという恐怖心がずっとあって、いただいた仕事をがむしゃらにやっていました。はっきりやっていけると思ったのは、ここ数年かもしれない。でも、今も安心はしてないです。現場に呼ばれなくなったら、終わるという商売ですからね」

これまで演じた中で多いのは刑事とお父さん役。

「これは避けて通れないです。一番多い時は1年のうちに8、9か月くらい刑事をやっています。自由を求めて、俳優をやったんですけど、現場行くと、ネクタイにスーツばかりですからね。やっているうちに、万引きくらいなら解決できるんじゃないかと思うんですよ」と笑う。

昨年公開された12年ぶりの単独主演作『逃げきれた夢』では北九州を舞台に人生の岐路に立たされた定時制高校の教頭役を演じ、父親が主人公の父親役で共演も果たした。

「父は歩くのがちょっとつらそうですが、行動的です。もともとスポーツマンで、若い頃はサッカー、山登り、スキーをやったり、スキーの指導員もやっていました。2回雪崩で流されたこともあって、入院して、会社をやめて、喫茶店を始めてみては『オレには向かない』と言ってやめたり……変わった人なんですよ。そんな父を母は一生懸命支えていました」

多趣味は父親譲りのようだ。ミニカー集め、古着、レコード収集、スケボー、ウクレレ。最近ではフルマラソンにも参加している。タイムは5時間台だ。

「若い頃はレコードを買いに行って、画用紙に絵を描いて、夜中にレコードをかけて、好きな曲を集めたカセットを作ったり……。趣味に没頭している時間が飽きないんでしょう。俳優になる前はイラストレーターになりたいとか、バカみたいなことばかり言っていました。父が一時期、喫茶店をやっていたから、2階は洋服屋さんをやってもみたいとも思っていました」

若い時代、酒が飲めなかったが、軽くビールも飲めるようになった。休日は酒を飲みながらのYouTube鑑賞が日課と明かす。

「音楽系が多いですが、見ていると、止まらなくなりますね。ニューヨークのストリートで歌っているアカペラのコーラスグループとか、アポロシアターのアマチュアナイトで優勝した日本人女性が地下鉄で歌っているものとか、アリシア・キーズのタイムズスクエアライブを見ながら、泣いたりしています」

60代に入った今も大切にしているのは仕事に向かう姿勢だ。

「なるべく変えないようにしたいなと思っています。年を取ると、周りが大事にしてくれるのですが、同じように現場に挑みたい。一方、変わってきたところもあって、開き直るようにはなっていますかね。残り50年生きられるわけではないので、嫌われてもいい、好きな人、気のあった人と付き合っていければいいかな、と思えるようになりました」。今後は趣味、旅行を楽しみながら、俳優として歩み続けていく。

□光石研(みついし・けん)1961年9月26日、福岡県北九州市生まれ。高校在学中の78年に映画『博多っ子純情』のオーディションを受け、主役に抜てきされて俳優デビュー。以降、映画やドラマなど映像作品を中心に活躍している。12年ぶりの単独主演映画『逃げきれた夢』は第76回カンヌ国際映画祭 ACID部門へ正式出品、第33回 日本映画プロフェッショナル大賞にて主演男優賞を受賞。待機作には『ディア・ファミリー』(6月14日公開)がある。2022年に初エッセイ『SOUND TRACK』(PARCO出版)、最新第2弾『リバーサイド・ボーイズ』(三栄書房)が発売中。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください