古舘伊知郎氏が初の実況小説を上梓 “最強の語り部”が筆を執った理由は「猪木さんが亡くなったこと」

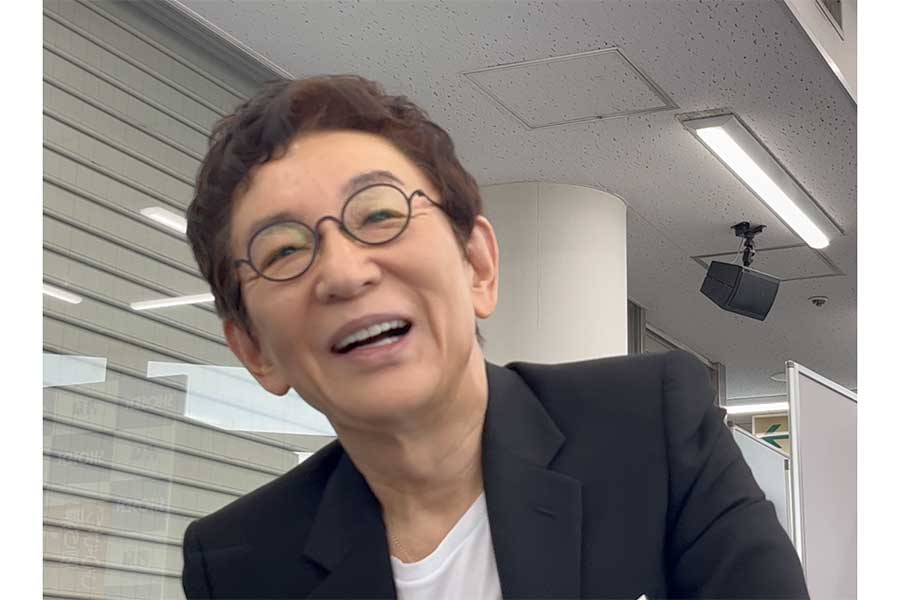

“世界最強の闘魂の語り部”古舘伊知郎氏が自身初となる実況小説「喋り屋いちろう」(集英社)を上梓。7月31日には東京・秋葉原の書泉ブックセンターで出版記念イベントが開催され、イベント前には囲み取材に応じた。

きっかけはアントニオ猪木の死

“世界最強の闘魂の語り部”古舘伊知郎氏が自身初となる実況小説「喋り屋いちろう」(集英社)を上梓。7月31日には東京・秋葉原の書泉ブックセンターで出版記念イベントが開催され、イベント前には囲み取材に応じた。(取材・文=“Show”大谷泰顕)

本題に入る前に書かせてもらうと、この業界の大先輩であり、“世界最強の闘魂の語り部”である古舘伊知郎氏について書き記していくのは、大げさに言えば“命懸け”にも似た覚悟が必要になるということ。ましてや「古舘」と敬称略で書き記すのは、自分にとってはもはや、人の道をハズした行為のように感じるため、最低限の配慮として「氏」を入れさせていただくことをお許し願いたい。というのは、固有名詞の次に「さん」が相次いで出てくる文章ほど読みにくいものはないと考えているからだ。

そんなところで早速、話を進めると、古舘氏と切っても切れない独自の関係性を築いていたのがアントニオ猪木という存在だった。

そして、一連の異種格闘技(格闘技世界一決定戦)路線をひと区切りにした現役時代の猪木が向かったのが「3年越しの大野望」として開催されたIWGP構想だ。これは誰に確認しても間違いないが、ここには古舘実況がワンセット。もし古舘実況がなかったとしたら、IWGPがあれだけ熱を帯びたかどうかは分からない。

もちろん、タイガーマスクや長州力の維新軍団、UWFのイデオロギー闘争や猪木VS藤波辰爾の60分フルタイムドロー(1988年8月8日、横浜文化体育館)、さらには猪木の引退試合(98年4月4日、東京ドーム)も同様だが、それをすべて視聴し、かつ社会人になってからは、末端ながら古舘氏が通った格闘技メディアに生息するようになった自分にとっては、古舘氏の原稿なんておいそれと書けるはずはない。

しかしながら、今回あえてその禁を破って直撃し、記事を書くことができたのは、古舘氏が初の実況小説「喋り屋いちろう」を上梓したからだ。同著は、長年にわたって親交の深かった猪木をはじめ、昭和を彩った往年のプロレスラーたちとの知られざるエピソードなどが満載。ひとりの若者が喋りひとつで成長していく姿を描いた、アナウンサー青春物語となっている。

「猪木さんが亡くなったことが大きいですよね」

そもそも、なぜ実況小説を書いたのか、という問いに対して古舘氏はそう答えた。

書くことへの抵抗は「ありますよ」

「俺は実況にはじまり実況に終わるって、自分の人生を規定してしまっているので、それは実況を言い換えて、描写とか時代の描写とかね。『トーキングブルース』とか全部つながるわけですよ。猪木さんが亡くなったことも含めて、実況調の小説があったら面白いっていう発想ですよね、はい」

実際、書くことに対して抵抗はなかったのかとの問いには、「ありますよ」と答え、こう続けた。

「やっぱり喋り屋なので、喋るっていうのは違うわけですよ。喋ることと書くことは。当たり前ですけど。で、面白いのは文字っていうのは五感のなかで目で見ることだけど、音読も黙読もできるわけじゃないですか。喋るっていうのは耳で聞くわけですよね。だから脳の中で聴覚と視覚にスクランブル交差点っていうのがあって、渋谷の。だから同じだろうと思ったんですよ。喋ることと書くことは同じ言葉を操るから。違うんですよね、当たり前ですけど、交差はしてても。だからすごい苦労しましたよ」

さらに、今回のテーマに言及する。

「でも、自分の人生は自分では決まらない。人との出会いで決まっていくっていうのが今回のテーマですから、これもまったく同じで、編集者の人に直してもらったり、あ、こういうふうに化粧してくれるんだ、とか。こういうふうに、しゃぶしゃぶのアクみたいなものをすくってくれると、いい文章タッチの実況になるんだ、みたいなことばっかりでしたね」

「だから自分が書いたのかっていうとね、自分がベースを書いているんですけど、結構、変わってきちゃったり、いっぱい書いたことが随分バッサリ落とされたり、いろんなことがあります。だから楽しいなあって」と制作過程を振り返った。

さて、自分は古舘氏のことを「虚実皮膜の権化」だと思っている。それは例えば、古舘氏が地上波の番組で、昔体感したエピソードとして、熊本にある一軒の温泉旅館を、新日本プロレス&UWF御一行様が一夜にして破壊したとされる件を語った。するとその後、一気にその話題がプロレス界に広がり、その場にいた関係者が当時の状況を面白おかしく語り合うのが一種のブームになった。

だが、実はその火付け役となった古舘氏はその場にいなかったとの証言が各所から相次いだことで、最終的には、いかに古舘氏が超一流の言葉の魔術師であるのかが証明される結果になった。

もちろん、これは単なる一例に過ぎないが、それだけ古舘氏の一言一句には、あらゆる局面において、極上の「虚実皮膜」が散りばめられていると思う。というか、だからあれだけの“凄み”を持った実況が生み出されるに違いない。

テレ朝退社時にA猪木から「道」の詩を贈られたのは本当か

だからこそ今回、古舘氏に聞いてみたかったことは山ほどあったが、時間も限られていたため、まずはこんな質問をした。同著には、猪木が引退あいさつで口にした「道」の詩が出てくる。「この道を行けば」からはじまり、「迷わず行けよ、行けばわかるさ」で終わるあれである。

そして同著には、古舘氏自身がテレビ朝日を退社する際、猪木からその詩を送られたというエピソードが登場する。

「いちろうさん、行けばわかるさだよ。オレもそうやって生きてきた」(猪木)

「猪木さんを裏切るようで」(古舘)

そんなやりとりをした後、古舘氏(著書のなかでは「いちろう」)はテレ朝を退社し、独立する決心をするのである。

果たしてこれは実話なのか、それとも創作の話なのか。この疑問に対して古舘氏は「完全にハメ込んでますね。実話としてはもっとシンプルでした」と話した。

「(日本プロレスから独立して新日本プロレスを創った)猪木さんの影響を受けて、辞めたくてしょうがないから辞めるんだって言ったら、ちょっと親心を出してくれて。『大丈夫なの?』って言ってくれて。猪木さんこそ道なき道を作ってきたじゃないですか。そうやって反論するくらいな感じで心配してくれたんですよ」

事実として古舘氏はその時、こう思ったという。

「俺、これで(テレ朝を)辞められるって。猪木さんが『そうだ、そうだ。みんなチャレンジしなきゃダメなんだ』って言わずに、『大丈夫なの?』って、猪木さんらしからぬ親心を出してもらったのがジーンとしたっていうのがホントのところです。それじゃあちょっと面白くないので、ああいうふうにしたっていう。だから嘘ではないっていうね。結果的に時空がゆがんでいるだけでね」

時系列でいくと、似たようなタイミングで「道」の詩を聞いているのだろうか。古舘氏はこの問いに対して「そうですね」と答えつつ、ニコリと笑みを浮かべた。

それにしても「結果的に時空がゆがんでいるだけ」というのも、非常に言葉を軽妙に使いこなす古舘氏ならではの言い回しだった。

「喋り屋いちろう」を読んでいくと、自分が社会人になる前に楽しんでいた“過激なプロレス”が脳裏に、そして五臓六腑によみがえってくる。そう考えると、個人的には幅広い層の方々に読んでいただきたいが、もし世代を限定するとしたら、かつて毎週平均視聴率20%以上を平気でたたき出していた、『ワールドプロレスリング』での古舘実況に魅了された世代の方々には必読の書ではないかと断言する。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください