外出自粛など感染拡大防止策で“コロナ太り”のピンチ!?専門家指摘「国民全体が不健康に」

新型コロナウイルスによるテレワークの推奨、外出自粛の影響で人々の健康状態にはどのような影響をもたらしているのだろうか。株式会社リンクアンドコミュニケーションが提供する企業向け健康経営支援アプリ「カラダかわるNavi」のユーザーを対象に、新型コロナウイルス感染拡大による身体状態や健康行動の変化に関する調査分析を実施した。

健康経営支援アプリ「カラダかわるNavi」のユーザーを対象に身体状態や健康行動の変化に関する調査分析を実施

新型コロナウイルスによるテレワークの推奨、外出自粛の影響で人々の健康状態にはどのような影響をもたらしているのだろうか。株式会社リンクアンドコミュニケーションが提供する企業向け健康経営支援アプリ「カラダかわるNavi」のユーザーを対象に、新型コロナウイルス感染拡大による身体状態や健康行動の変化に関する調査分析を実施した。

外出自粛などの感染拡大防止策によるライフスタイルの変化を受け、2020年2月2日(日)~2020年3月28日(土)、2019年2月3日(日)~2019年3月30日(土)の各8週間、「体重、歩数、運動」の3項目で同アプリのユーザーを対象に身体状況・健康行動の変化を分析している。

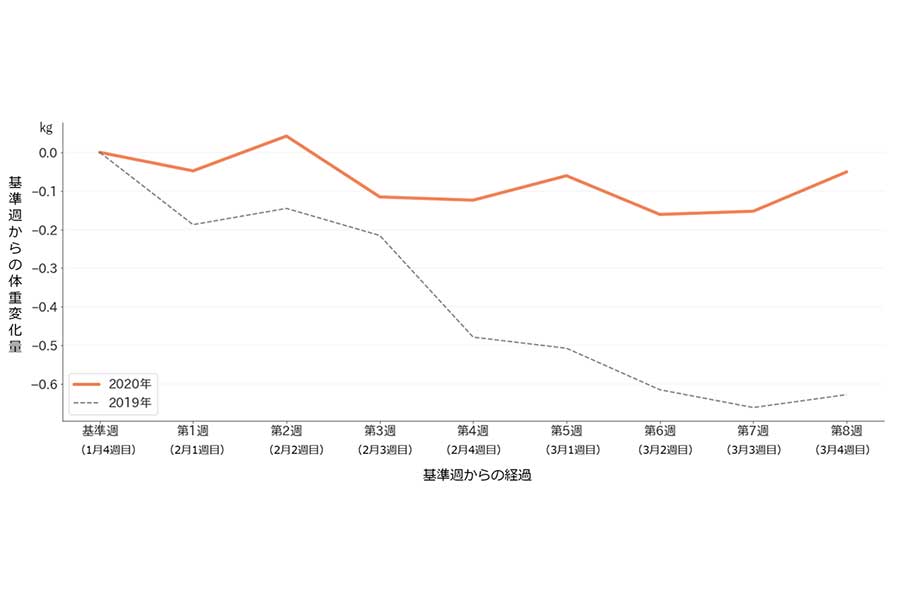

体重(1月の4週目を基準として2月以降の体重の増減を調査)を見ると、2019年は、2~3月の8週間で0.6キロ減少していたのに対し、2020年ではほとんど減少が見られていない。同アプリユーザーのうち約75%がダイエットやメタボ改善を目的としていることを考えても今年は新型コロナウイルスの感染拡大による生活変化の影響を受けたためかダイエットの効果が現れにくいという結果となっている。

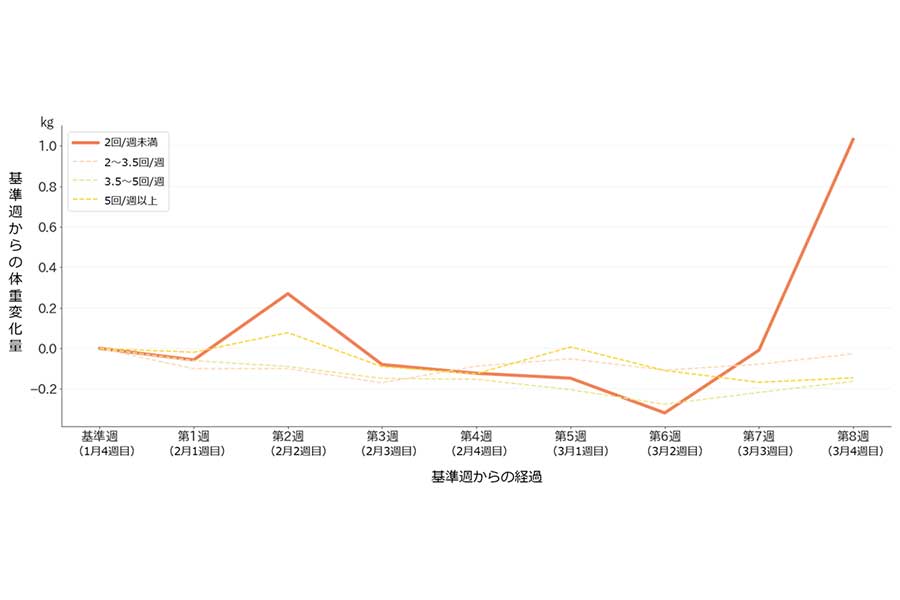

また同アプリへの体重入力が週に2回未満となっている人は、3月後半から他の人に比べて顕著に体重が増加しており、1か月弱で約1キロの体重増加が見られた。あまり数字を気にしない人のほうが“コロナ太り”しやすいデータとなっている。

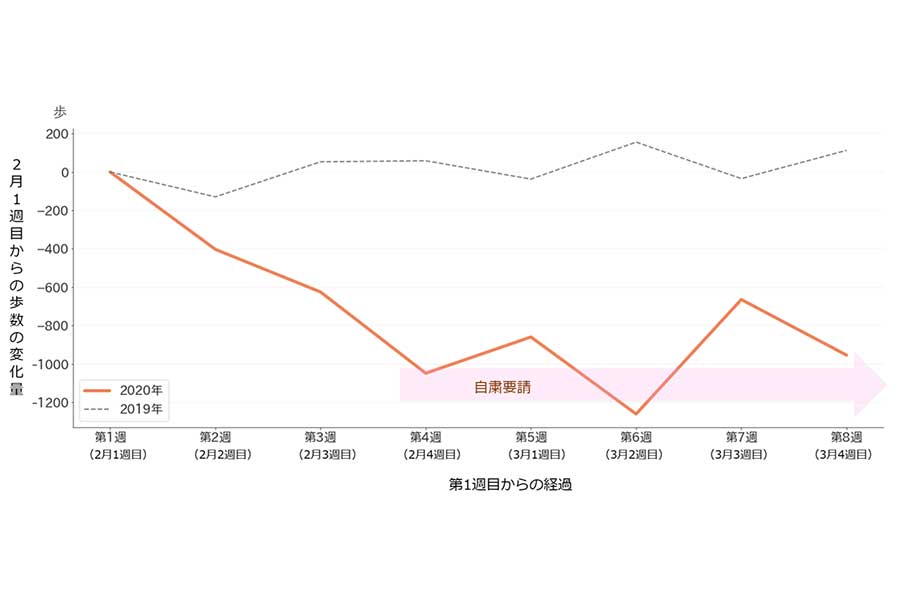

歩数(2月以前に1日平均5000歩以上だった人を対象)については、2020年は、2月1週目をピークに徐々に歩数が減少。2月上旬に比べて自粛要請期間となった2月下旬から3月にかけては、約1000歩も減少と、自粛の影響が目に見えてわかる結果となっている。

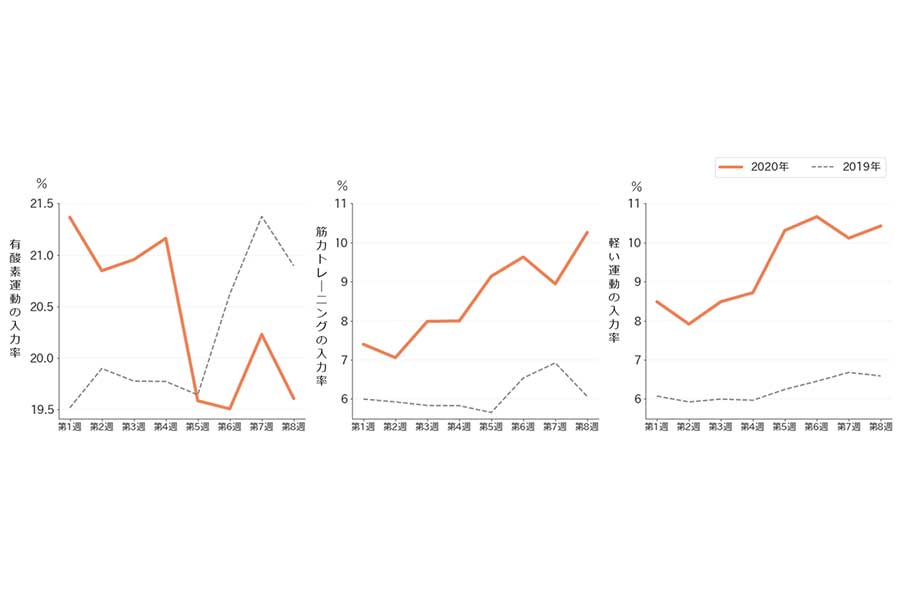

最後に運動内容については自粛要請期間では、ランニングやスポーツなどの有酸素運動が一気に減少。一方で自宅内で実施可能な筋肉トレーニングやストレッチなどの軽い運動を行う人が増えた傾向にある。そのため、カロリーを消費しやすい有酸素運動の実施率が減少しているため、体重や体脂肪が増えやすい状況となっていることがわかる。

健康医学などを研究する東京大学大学院准教授の近藤尚己先生は「外出自粛によって身体活動が顕著に減れば、心筋梗塞や脳卒中の増加、うつ病の発症、認知機能の低下など、間接的な影響も重大になります。今回、ビッグデータ解析により平均して約1000歩も歩数が減っていることがわかりました。身体活動の減少を放置すれば、新型コロナ感染症が終息したあとの『ツケ』となって国民全体が不健康になってしまいます。自宅にいても身体活動を増やせるための工夫を社会全体で考案して実践していくべきです。また、経済的理由等により、自主的に活動を増やせる人と増やしにくい人がいます。健康格差が拡大しないように、このようなデータを活用した観察と取り組みの工夫も大切です」と運動の必要性を説いている。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください