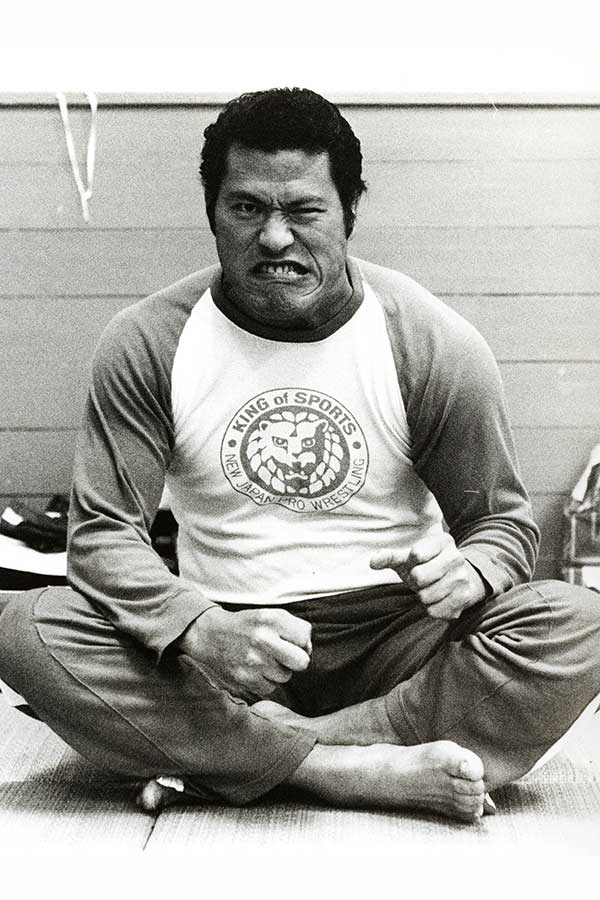

「死に際を撮ってもらいたい」アントニオ猪木氏を50年撮り続けるカメラマンが見た素顔

猪木の素顔とは…知られざるエピソードを公開

――原さんから見た「人間・猪木」とは。

「他の人が感じない“人間の猪木”だったら、優しいと思いますね。人に対して、優しい心を持っているというのは一番感じますね。誰にでも、優しく接する。丁寧に接する。そういうのはあると思います。だから何か頼まれるとすぐ動くんだと思うんですよね。90年のイラクの人質解放にしても、奥さんたちが議員会館に来て『猪木さん、よろしくお願いします』と言われると、すぐ動き出しちゃう。それが優しさだと思うんですよ。燃える闘魂は燃える闘魂なんですけど、優しいんですよね」

――撮影中にも感じた場面はありますか。

「例えば食事をしていて、ビールを飲む格好がかっこよかったから、もう1回撮ろうとすると、その時にはもうグラスはないんです。正確にはグラスの中にビールがないんですけど、それをもう1回グーッとまた顔に近づけてくれたり、そういう思いやりがありましたね。からっぽだから使えないんですけど、『あ、撮っているんだな』と思って、またちょっとポーズとってくれたり、そういうのはありますね」

――今は難病の全身アミロイドーシスと闘っています。

「最近は去年より元気ですよね。ただ病気が病気ですから心配なのは心配です。でもやっぱり知っている人と会うと、元気になっている気がするんですよね。リモートのインタビューとかだと、この辺でいいか、みたいなのが少しあると思うんです。でも(会食などで)知っている人がいて、ずっと話してると、何を話すわけでもないんですけど、なんか目が輝いているというか、座っていなくて寝転がっていても、目に張りがある気がするんですね。だからまだ、ちょっと安心できるかなぁというのは感じます。やせたのは病気があるからしょうがないんですけど、目は今でもアントニオ猪木そのものですよね」

――元気なときの姿が思い出されますね。

「昔、『死に際を撮ってもらいたい』と言われて、呼び出されたことがあるんですよ。改修前のホテル・オークラの、あのいつものバーに『話があるから』と呼び出されて。急いで向かったら、『ああ』と言って、『死に際を撮ってもらいたいんだけど』。そして、次の言葉が『自殺するわけじゃない』でした。これだけ言ってフフフッと笑って、それから2時間くらい、何でもない砂漠に消えていく話とか、そういう何回か聞いた話が続いて、『じゃあまた今度ワインでも飲みましょう』で終わったんです。2時間半の話のうち、最初のその30秒くらいだけがそんな話で、あとは全部なんでもない話でした(笑)」

――そういう人柄も改めて伝わる本ですね。どんな人に読んでほしいですか。

「猪木さんを知っている人は歳を重ねている人だと思うんですけど、興味あるところを読んでいただけたらなと思いますね。それで面白かったら、次に興味あるところという順番のほうがいいのかなと。最初からじゃなくていいと思う。本が長いので。それで知らなかったアントニオ猪木というのを、こういうアントニオ猪木もいたんだというのを感じてもらったり、これは知っているよとか、再確認の意味で見ていただけたらうれしいですね」

□原悦生(はら・えっせい)1955年茨城県つくば市生まれ。16歳からプロレスを撮り始める。早大卒業後、スポーツニッポンの写真記者を経て、86年からフリーランス。アントニオ猪木と旧ソ連、中国、キューバ、イラク、北朝鮮など世界中を旅した。サッカーではUEFAチャンピオンズリーグの常連で、ワールドカップは86年メキシコ大会から9回連続で取材している。プロレスの著書に「猪木の夢」「INOKI」「Battle of 21st」などがある。AIPS国際スポーツ記者協会会員。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください