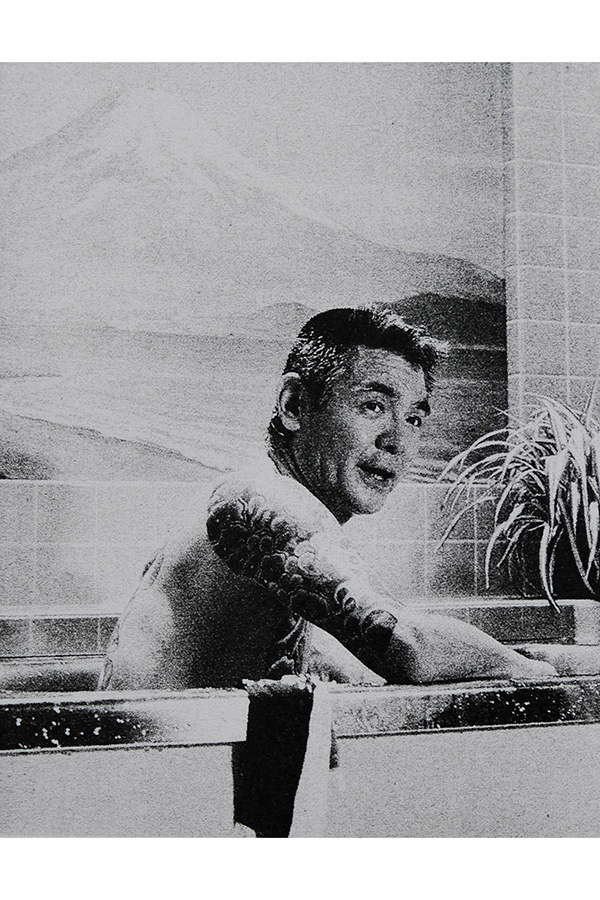

菅原文太の命日に振り返る文太の魅力とは 晩年の素顔と超貴重な親子ツーショット写真

脇役からスタートし頭角を現した

菅原文太は、早稲田大学を学費未納で除籍となり、アルバイトやファッションモデルで生活しているときにスカウトされ、今はない映画会社、新東宝で俳優としての人生をスタートさせた。当時、映画会社は大映、東映、東宝、松竹、日活、新東宝があり、勝新太郎は大映、高倉健は東映、三船敏郎は東宝、佐田啓二は松竹、石原裕次郎は日活というように、俳優はそれぞれの会社に属し、自社の映画に出演していた。今と違い、二本立て興行で、一週間ほどで入れ替わっていた。それほど各社は作品を量産していて熱気があったのだが、テレビの普及につれ、映画は斜陽産業となっていった。文太はそのようなときに映画界に入った。俳優を目指していたわけではなく、アルバイトやモデルより稼げるからという理由である。新東宝には宇津井健、天知茂らがいた。

新東宝では、まずは脇役。しばらくして主役になったが、間もなく会社が倒産。松竹に移り、ここでは脇役のみ。下積み生活だった。唯一輝いた作品は木下惠介監督の「死闘の伝説」で、悪役だが、他のどの出演者より存在感があった。それでも、うだつが上がらず、東映に移る。ここでも当初は脇役からスタート。徐々に頭角を現し、「現代やくざ」シリーズ、「関東テキヤ一家」シリーズ、「まむしの兄弟」シリーズでなどで主役を務めるようになり、文太を東映のスターに押し上げた「仁義なき戦い」シリーズに至る。

「路地裏を歩く男」の魅力

スターになったといはいえ、文太はそれまでの銀幕スターとは違う異色の存在だったと思う。そしてそれが文太の魅力なのだ。従来のスターの役柄は、思い切って簡略化すれば、「最後には悪い奴らをやっつけて颯爽と去っていく、あるいはかっこよく死んでいく」というのが基本パターンだった。ところが、文太の場合、ちっとも颯爽としていない。「関東テキヤ一家」も「まむしの兄弟」も最後に悪い奴をやっつけるのだが、颯爽としているとはいえない。「まむしの兄弟」にいたっては刑務所を出たり入ったりしている、一般常識からすると悪い奴だ。「現代やくざ 人斬り与太」や「新宿酔いどれ番地 人斬り鉄」などではみじめな死に方をする。「トラック野郎」ではずっこけている。それでも観客を魅了した。

文太の魅力は、「路地裏を歩く男の魅力」とでもいうようなものであり、表通りを歩く他のスターとは違っていた。東映のプロデューサーだった日下部五朗は、「文ちゃんは雨に打たれて、コートを頭からかぶり、雪駄で水たまりをちょんちょんと足早に歩いているときなどが一番様になっていた」(「健さんと文太 映画プロデューサーの仕事論」)と書いている。文太の特徴をうまくとらえている。「颯爽」という言葉とは正反対である。そのような泥臭い、ヒーローとはかけ離れた雰囲気なのに、それでもどこかかっこいい文太の姿が、観客には新鮮に感じられ、その心をとらえた。少なくとも私はそんな文太に惹かれ、彼の作品を見続けた。

天狗にならなかった文太

下積み生活が長かったことも、そのような文太の雰囲気に反映しているのかもしれない。東映の看板俳優となった文太は、出演俳優のテロップについて「脇役をいちばん大きくして、主演級になるにつれて小さくしろ」と言ったそうだ。ポスターに自分の顔を出さなくてもいいとも言った。ふつう銀幕スターといわれる人たちは、テロップの順番やポスターの顔の出具合を気にする。「なぜ自分が誰々より後なのか、小さいのか」と。それに対して文太は共演者をたてようとした。決して天狗にならなかったのだ。苦労している人の、下積みの人の気持ちがわかり、思いやる心があった。そのような人柄が、役を演じる文太のどこかに出てくるのだろうか。

映画の見方は自由。文太をどうとらえるかは、それぞれ違っていい。ともあれ、文太作品を見たことがない人は、まずは見てみよう。「仁義なき戦い」や「トラック野郎」はもちろんだが、「私のグランパ」、楽しい娯楽作品「ダイナマイトどんどん」(岡本喜八監督)あたりから入るといいかもしれない。そして、新しい文太ファンが生まれてくるといいなと思う。

□坂本俊夫(さかもと・としお)1954年、栃木県宇都宮市生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。フリーライター。著書に「おてんとうさんに申し訳ない 菅原文太伝」「浄瑠璃坂の仇討ち」「シリーズ藩物語 宇都宮藩・高徳藩」(現代書館)など。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください