自動車盗難、違法ヤードに高まる批判 従業員検挙も…閉鎖できないワケ「気づいたら知らない人がまた使っている」

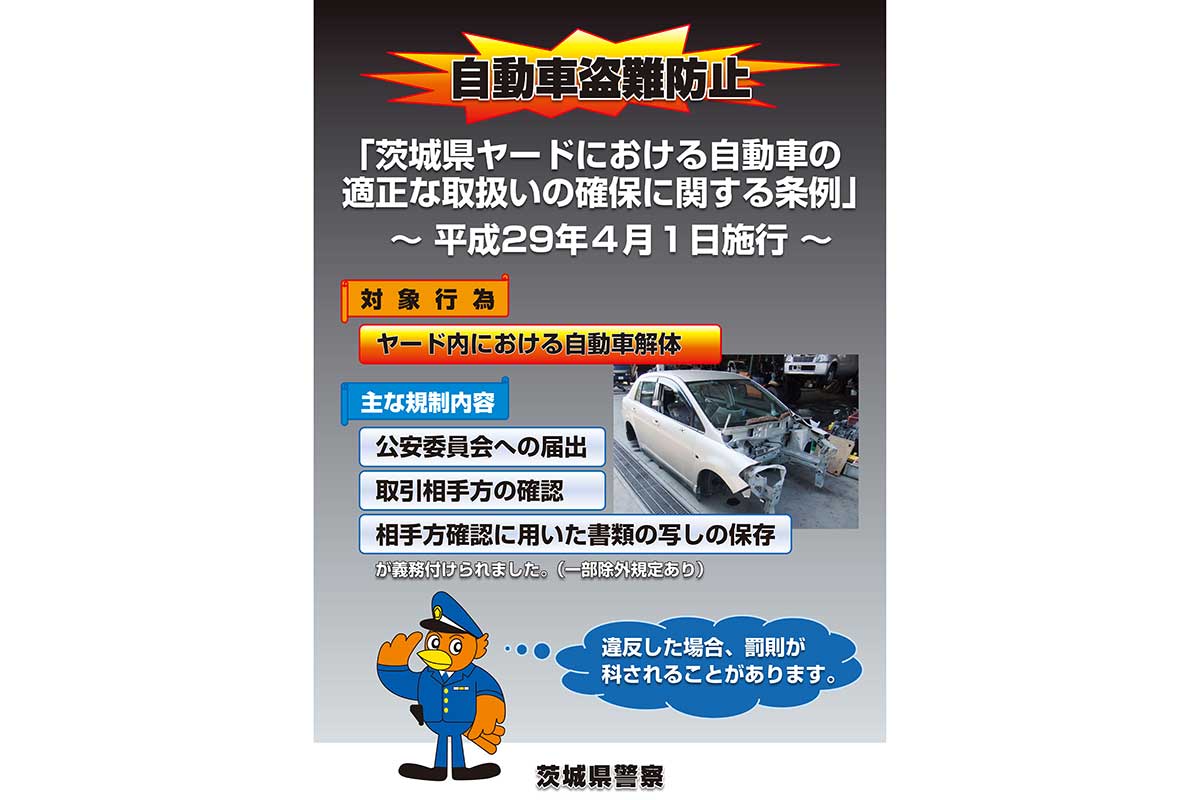

自動車の解体等を行う違法ヤードに批判が高まっている。鉄塀に覆われた敷地内に盗難車が運び込まれ、海外に不正輸出される、バラバラに解体されて部品が売られるケースがあるからだ。警察に取り締まりの強化を望む声は強いが、実態はどうなっているのか。2016年に「茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例」(ヤード条例)を定めた茨城県警察本部に、ヤードを巡る現状について取材した。

【盗難事件簿#66】巧妙な違法ヤード 工場装いカムフラージュ

自動車の解体等を行う違法ヤードに批判が高まっている。鉄塀に覆われた敷地内に盗難車が運び込まれ、海外に不正輸出される、バラバラに解体されて部品が売られるケースがあるからだ。警察に取り締まりの強化を望む声は強いが、実態はどうなっているのか。2016年に「茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例」(ヤード条例)を定めた茨城県警察本部に、ヤードを巡る現状について取材した。(取材・文=水沼一夫)

乗り継いだクルマは60台超…元サッカー日本代表の驚愕の愛車遍歴(JAF Mate Onlineへ)

「▼周囲が鉄塀などで囲われたヤード、貸倉庫、工場跡地などで、夜な夜な車が出入りしている ▼作業音が聞こえる もしかすると、その場所は盗難自動車を持ち込んでいる場所かもしれません。そんな場所を見つけたら警察に情報提供をお願いします NO!自動車盗難 NO!違法ヤード」

これは茨城県警察本部の公式アカウント(@ibarakipolice)がXで行った注意喚起の投稿だ。地元キャラクターの写真を添え、違法ヤード撲滅へ強いメッセージを発信している。

投稿には、約4500件の“いいね”が集まり、「茨城県警察さんのこのポストに希望が見えた!頑張って!」「まじでまじでヤードぶっ潰してほしい…」「騒音や不審車 不審車両があったらドンドンパクっちゃって下さい」「ドローンで調べてほしい」「本来なら当たり前の取締に力をいれてくれて安心する」など多くの声が寄せられた。

「違法ヤードについては、人目につきにくい立地、山林の奥にあったり、工場の跡地だったり、要は外から見えにくいところにおいて行われるケースが多いため、警察活動のみでは把握しきれないという状況はあります。そのため広く県民の方々にヤードに関して関心を持っていただくことで、警察が把握しきれないヤード情報について、提供していただけるよう呼びかけを行っています」(生活安全総務課の担当者)

SNSを通じたヤードがらみの投稿は特に反響があるといい、関心の高さがうかがえると話す。

茨城県警がヤード対策に力を入れるのは理由がある。「都内だと少ないと思うんですけど、この辺は鉄塀で覆われた作業場はいくらでもあるので」。少し車を走らせれば、すぐにヤードが目に入る。また、県内に有する鹿島港は太平洋に面した国際的な港湾で、関東近郊からの輸出の拠点になっている。さらに、自動車盗難の犯罪率は17年連続ワースト1位。16年に制定したヤード条例は自動車盗難による被害者を少しでも減らそうという決意の証しで、さまざまな手段を講じてきた。

現在、県警が把握している正規のヤードは305か所に上る。全国最多をうたう千葉県は約720か所と報告しているが、ヤードに対する定義は各県で異なる。茨城の場合、ヤードは、「簡単に言うと、自動車の解体の用に供する施設のうち、当該施設の外周の全部または一部に、壁や塀、コンテナその他これらに類する工作物を置いている施設。要は、中が見えにくい施設をヤードとして県警の条例で定義しています」。

自動車の解体を行っていない、ストックヤードのような一時的に資材を集積する敷地や施設は別にカウントしており、「自動車の解体を行っていないけれども、鉄塀などで覆われた施設、あとは中古自動車などを保管してる施設、こういうのを加えますと500か所は超えるぐらいの施設があると把握しています」と続けた。

「盗んだら隠す場所はヤードしかない」

世間では批判の高まりから、「ヤード=違法」と決めつける傾向もある。ただ、警察が把握しているヤードは少なくとも合法的な営業を前提としている。例えば、自動車解体を行うには、自動車リサイクル法に基づく解体業の許可の取得が必要だ。また、車の中古買取は、古物商登録の義務があり、こちらも無許可では営業できない。年間のヤードへの立ち入り件数は300件ほどで、適切に運営されているか随時チェックしているという。

「当県警でも、ヤードがイコール悪というふうに捉えることはしていません」

問題なのは警察のリストに記載がなかったり、隠れて犯罪行為に手を染めているヤードだ。

「ちゃんとしている会社からすれば、鉄塀というのは、いわゆる防音対策であったり粉塵対策であったりもするわけなんでしょうけども、犯罪を企てようとしてるものからすれば、いい目隠しになるところもあります」

実際、自動車窃盗は、多かれ少なかれヤードが関与しているとの見方を示す。

「だいたいヤードって使われるんですよ。盗んだらもう隠す場所ってヤードしかないので。何割という数字では難しいとは思うんですけど、ほぼ何かしらの形で関与しているというのは言えるんじゃないですかね」

住民の通報がきっかけで検挙につながった例もある。

「令和4年1月、千葉県松戸市において、劇団所有のトラック1台が盗まれる事件が発生しまして、当県の鉾田市在住の方から、ヤードにその劇団と書かれたトラックが止まっているという情報を受け、犯人検挙に至った事例があります。平成30年にもヤードの中に不審なトラックが止まっているという通報をいただき、検挙した事例があります」

これらは氷山の一角というわけだ。

警察がヤードを閉鎖できるわけではない

ただ、警察は犯人を逮捕できても、ヤードを閉鎖にまで追い込むことはできない。

「経営者や従業員をいろんな法律で検挙したというのは当然あります。ただ、ヤードの閉鎖となると、1つの自動車盗をとってもいろんな人間が関わってくる。ヤード経営者だったり、従業員であったり、車を持ち込んだ者だったり、実際車を盗んだりした者がいるので、どこまでが、じゃあヤードに関連しているのかというのは難しいところがあります。例えば、盗難自動車をヤードに持ち込んで、そこで取り押さえたけど、経営者がたまたまいなくて……というパターンもあります」

ヤードの経営者と土地の持ち主が別々のケースもあり、一筋縄ではいかない。

「難しいんですけど、警察がまず第一に、『お宅がやっているヤードは違法だ』という検挙の仕方というのは、まずないんですよね。ヤードに行ったら、そこの経営者だったり、従業員が、何か法令に違反していたので検挙されるっていうところで、人は検挙できるんですけど、じゃあ、ヤードをつぶせるかと言ったら、そこまではもちろんできないわけなので。例えば、警察が検挙して、経営者も従業員もいなくなっちゃったんで、自然にそこが稼働しなくなる、閉鎖しちゃうというパターンはあると思うんですけど、警察の検挙によって、ヤードを営業できなくさせるとか、ヤードを更地化してつぶしちゃうとか、そういった事例はないですね」

ヤード全体の数も減っていない。逆に統計を取り始めてからの8年間で約40か所、増えているのが現状だ。「そこで稼働する者が全くいなくなっても、また違う外国人が入って使っちゃうとか、そういうパターンも結構ある。気づいたらなんだか知らない人がまた使っている、というのもよくある話」。犯罪者の摘発を進める一方で、違法ヤードの撲滅は、警察の力だけではどうにもならない事情も浮かび上がった。

ちなみに把握305か所のヤードのうち、外国人の経営者は約60%。国籍はパキスタンとスリランカが多いという。

ただ、だからといって、外国人の犯罪が目立っているというわけではないと付け加える。実際に自動車窃盗で検挙されるのは、「むしろ茨城では日本人のほうが多いぐらいじゃないかな、と思います」。外国人でもまっとうなビジネスをしている経営者がほとんどで、国籍によって差別や偏見を持つようなことは避けたい。

ヤードは広範囲に点在し、怪しいと思ってもなかなか通報までは至らないかもしれない。

改めて違法ヤードの見分け方とは。

「ポイントは、やっぱり深夜に何かやっているところですね。自動車盗はどうしても夜中にやられることが多いので」

人々が眠りに落ちるころ、外から中が見えない敷地に車が出入りしている、明かりがついた下で作業音が聞こえる、という場所があればためらわずに一報を入れてもいいそうだ。市井の協力も得ながら、犯罪抑止力を高める。ヤードを多数抱える県として、可能な限りの対策を取る姿勢を強調していた。

あなたの“気になる”を教えてください

あなたの“気になる”を教えてください